研究課題

イネ科植物に特有のリグニン部分構造獲得の起源と分子機構に関する研究

研究組織

| 代表者 | 木村 ゆり (山形大学 農学部) |

|---|---|

| 共同研究者 | 飛松 裕基 (京都大学 生存圏研究所) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

木質バイオマスの主要成分の1つであるリグニンは、その蓄積量の多さから、化石資源に代わって芳香族系材料や化成品を安定的に供給するための重要分子として注目されている。しかし、リグニンの複雑多様な化学構造がその有効利用を阻害する主要因となっている。代謝工学を通じたリグニンの化学構造制御によるリグニンの利用価値向上が期待されているが、そのためには植物種間で異なるリグニン生合成機構への理解を深める必要がある。

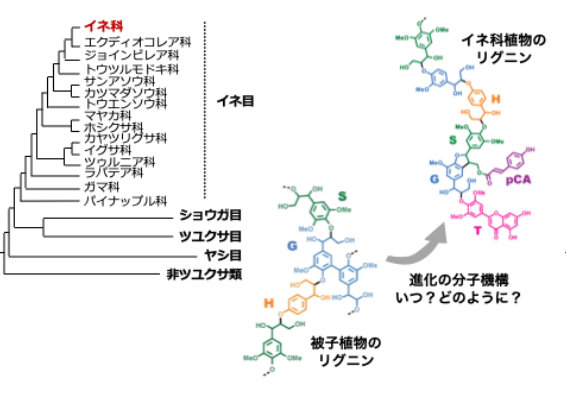

単子葉イネ科植物は、その成長速度の速さから重要な木質バイオマス供給源として注目されるバイオマス植物を多く含む。イネ科植物のリグニンは、被子植物に共通のH・G・Sリグニンに加え、本植物グループ特異的な部分構造も有するが(図)、その構造多様化に至る分子機構については多くの未解明点が残されている。本研究では、代謝工学によるリグニンの構造改変に向けて、イネ科リグニン生合成の進化機構解明に取り組む。具体的には、近年、数々のイネ科姉妹種(図)のゲノム配列が解読されていることを受け、まず(1)ゲノム配列が入手可能なイネ科姉妹種を対象に代謝物・リグニン分析を行い、イネ科特有のリグニン部分構造が獲得された進化のタイミングを明らかにする。続いて、(2)ゲノム情報を活用して構築した大規模分子系統樹に基づく生化学的解析を通じ、リグニン構造の多様化をもたらした分子機構の解明を目指す。以上により得られる成果は、有用なバイオマス植物を対象とした代謝工学に基づくリグニンの利用価値向上に向けた基盤情報となる。

図:イネ科植物に特徴的なリグニン構造の進化的獲得機構の探索

図:イネ科植物に特徴的なリグニン構造の進化的獲得機構の探索

ページ先頭へもどる

2025年7月14日作成