研究課題

紫外線計測データと外出記録に基づく母親の紫外線照射量と新生児の体内ビタミンD濃度との関係に関する研究

研究組織

| 代表者 | 中島 英彰 (国立環境研究所地球システム領域) |

|---|---|

| 共同研究者 | 高橋 けんし (京都大学生存圏研究所) 佐々木 徹 (国立環境研究所地球システム領域) 坂本 優子 (順天堂大学医学部附属練馬病院) 本田 由佳 (慶應義塾大学政策・メディア研究科) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

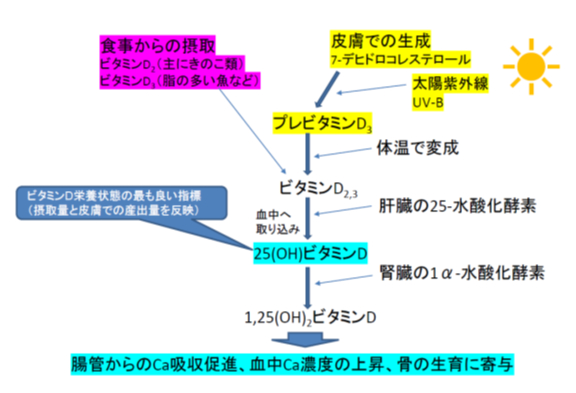

最近日本人の若年女性の間で太陽紫外線を避ける風潮が広まり、その結果としてVD栄養状況の悪化が報告されてきている。申請者らはこれまでの研究において、実際の太陽紫外線観測データから体内で生成するVD量を、放射伝達計算を用いて推定する手法を開発してきた。これまでの研究では妊婦さんを対象に、外出アンケート結果をもとに、その日に浴びたと思われる太陽紫外線量を紫外線実測データから求め、妊婦の体内に生成したと思われるVD量と実際に測定された血中VD量との関係を調べて論文に発表した(Nakajima et al., 2023)。その結果、妊婦さんたちは日光照射時間から想定されるほどは、血中でVDが存在していないことが明らかとなった。本研究ではその研究をさらに発展させるために、妊婦から生まれてきた新生児に関して同様の解析を行い、太陽紫外線から生成すると想定されるVD量と実際の血中に存在するVD量との間の関係に、妊婦と新生児とで違いがあるかないかを明らかにすることを目的とする。

今年の計画では、順天堂大学練馬病院を受診した妊婦さんから生まれた、出産後18ヶ月の赤ちゃんとお母さんを対象にアンケートと血液検査を行い、直近の日光照射時間とVD含有食品の摂取量と、体内のVD濃度との相関解析を行う。アンケート結果をもとに、直前2週間の外出履歴と日光照射時間を推定し、実際にその日の直近2週間前までの近傍の観測点における紫外線強度観測データから、お母さんの体内で産出されたと想定されるVD量を計算する。これと、お母さん、赤ちゃん双方の血液検査から求められた実際の体内VD量の相関を解析する。このことにより、計算によるVD生成量とお母さん及び赤ちゃんの体内VD量の間に、どのような関係があるのかを解析する。以前に行った妊婦に関する調査では、日光浴から想定されるVD生成量に比べ、血液検査から求めた血中VD濃度が明らかに低いという結果が得られた。このことにより、母体に取り込まれたVDは赤ちゃんの骨の生成に消費されているのではないかという仮説が考えられた。本研究を行う事によって、その結果が正しかったかどうかに関し、世界的に見ても新たな知見が得られるものと期待される。また実際の太陽照射と新生児の体内VD量の有意な相関関係が得られれば、新生児の健康のために画期的な知見となる。

図: ビタミンDの食事からの摂取と皮膚での紫外線による生成とその働き

ページ先頭へもどる

2024年7月29日作成