研究課題

コケ植物ゼニゴケの生殖組織における細胞外ポリマーの生理学的意義の解明

研究組織

| 代表者 | 巽 奏 (京都大学生存圏研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 梶川 昌孝 (近畿大学生物理工学部) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

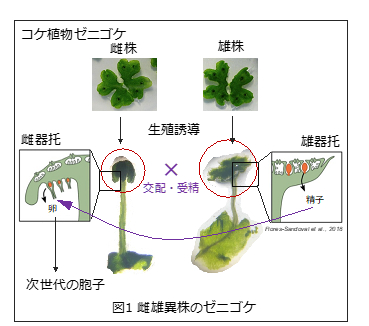

約5億年前に水中から陸上に進出した祖先植物は乾燥や紫外線から自分自身を保護する必要にはじめて迫られ、細胞の外表面に脂肪酸や芳香族化合物の重合体(細胞外ポリマー)を分泌する能力を獲得した。この能力は代々受け継がれ、現生の被子植物シロイヌナズナは最外層の表面、根の内部、花粉、二次細胞壁に細胞外ポリマーとしてクチン、スベリン、スポロポレニン、リグニンをそれぞれ蓄積する。近年の研究から、陸上植物のより基部で分岐したコケ植物や小葉植物も細胞外ポリマーを有すること、その生合成経路の中核は陸上植物間で保存されていることが示された。またポリマーを構成するモノマーの分子種の種類や数は植物ごとに多様であり、陸上植物の進化と密接に関連することが推測されている (Weng et al., 2008; Renault et al., 2019)。しかし、シロイヌナズナ以外の各植物系統における細胞外ポリマーの詳しい化学組成や生理学的意義は不明な点が多い。そこで本研究では、コケ植物ゼニゴケの生殖組織の細胞外ポリマーの生理学的意義を明らかにすることを目的とする。さらに、ゼニゴケは雌の生殖器官と雄の生殖器官を別個体の植物で持つ雌雄異株である (図1)。これまでに雌雄異株の生殖組織における細胞外ポリマーの研究は例がなく、この点にも本研究の学術的な特色がある。細胞外ポリマーは脂肪酸と芳香族化合物が高度に重合したポリマーであり、光合成を介して固定された太陽エネルギーと二酸化炭素を主原料とする高機能なバイオマスである。本研究でゼニゴケの細胞外ポリマーの組成と機能を解明することで、約2万種からなる大きな植物群であるコケ植物が、進化の過程でどのような細胞外ポリマーを獲得することで繁栄してきたのか、その代謝戦略および生殖戦略の一端を明らかにする。これは森林圏における太陽エネルギー循環および変換システムの理解に繋がることが期待される。また、ゼニゴケはその生育の早さから近年、代謝工学の生産系として着目され始めており、本成果から将来的に応用展開へ繋げることで脱化石資源社会の構築に貢献するものと位置付けられる。

ページ先頭へもどる

2024年7月23日作成