研究課題

国内稠密GNSS受信機網データを用いた伝搬性電離圏擾乱およびその測位への影響に関する研究

研究組織

| 代表者 | 大塚 雄一 (名古屋大学宇宙地球環境研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 横山 竜宏(京都大学生存圏研究所) 山本 衛 (京都大学生存圏研究所) Fu Weizhen (名古屋大学宇宙地球環境研究所) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

日本国内において国土地理院とソフトバンク社が運用している計約4,600台のGNSS受信機網のデータから電離圏全電子数を求め、トモグラフィーの手法により、電子密度変動の3次元構造を明らかにし、伝搬性電離圏擾乱の空間構造とその生成原因を調べる。また、GNSS測位に対する電子密度変動の影響を調べる。

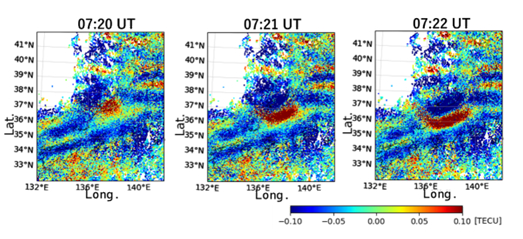

GPSをはじめとするGNSS(Global Navigation Satellite System)は、カーナビゲーションや携帯端末などで位置を決定するために用いられ、広く一般に普及している。GNSS測位にとって、電離圏電子密度の変動は誤差の原因となるが、電離圏には、伝搬性電離圏擾乱(Traveling Ionospheric Disturbance; MSTID)と呼ばれる電子密度の変動が伝搬する現象が頻繁に発生し、精密測位に対する誤差の原因となっている。近年の研究では、スポラディックE(Es)層とF領域の間で電磁力学的な不安定が生じ、その不安定が夜間の中規模TID(Medium-Scale TID; MSTID)の原因であると考えられるようになってきた。本研究では、稠密GNSS受信機網データで得られた複数GNSSデータから全電子数(Total Electron Content; TEC)を観測し、トモグラフィーの手法によりEs層とF領域の電子密度変動を分離することにより、F領域におけるMSTIDの水平構造だけでなく、対応するEs層の水平構造を明らかにし、MSTID生成機構におけるEs層-F領域間結合について考察する。また、2023年度に開発した、電子密度変動の3次元構造を導出するトモグラフィー手法をTECデータに適用することにより、頻繁に発生するMSTIDと、2024年能登半島地震により発生した音波起源のTID(図1)の三次元構造を明らかにし、それぞれのTIDの生成原因を詳しく調べる。加えて、これらのTIDがGNSS測位に与える影響を調べる。

図1: 2024年1月1日07:10 UT (16:10 JST)に発生した能登半島地震後の全電子数(TEC)変動。震源付近から南方向に広がるTECの増大領域が見られる。

ページ先頭へもどる

2024年8月22日作成