研究課題

微生物と物理化学的な前処理を組み合わせた廃プラスチック類の分解

研究組織

| 代表者 | 渡邊 崇人 (京都大学 生存圏研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 高橋 克幸 (岩手大学 理工学部) 上田 義勝 (京都大学 生存圏研究所) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

環境中に廃棄されたプラスチック類が深刻な環境汚染を引き起こしている。特に、大きさが直径 5 mm 以下のマイクロプラスチックは、目には見えない(見えにくい)ため、魚や海洋動物だけではなく、食物連鎖を通じてヒトの体内にも蓄積することから、単に環境汚染やゴミの問題ではなく、ヒトの健康にも悪影響があると指摘されている。これらの原因の一つは、プラスチック類が生分解(主に微生物によって分解)されにくいことにある。従って、本研究では、微生物を用いた環境低負荷なプラスチック類の分解法の開発を目指す。特色としては、生分解の主役である微生物の育種や分解酵素の機能改変という「分解する側」の研究アプローチだけではなく、物理化学的な処理により廃プラスチック類の物性を変化させるという「分解される側」の研究アプローチも実施する。これらを組み合わせることで微生物分解の加速化の可能性にも焦点を当てる。以上は、微生物分解を通して廃プラスチック類を自然界の物質循環に戻すための研究であり、循環型社会創成を目指す生存圏科学の理念に合致すると考えられる。

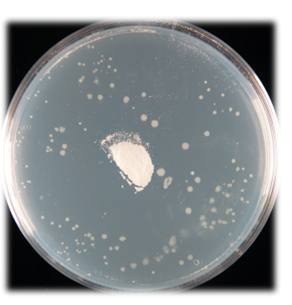

写真:宇治キャンパスで単離されたポリエチレンテレフタレート (PET) のモノマー成分であるテレフタル酸を高分解する細菌。このような土壌環境中に普遍的に存在する細菌でもプラスチック類を分解できるような方法を探りたい。

ページ先頭へもどる

2023年8月22日作成