研究課題

水中プラズマとファインバブルの組み合わせによる水処理技術の開発

研究組織

| 代表者 | 高橋 克幸 (岩手大学 理工学部システム創成工学科) |

|---|---|

| 共同研究者 | 上田 義勝 (京都大学 生存圏研究所) 渡邊 崇人 (京都大学 生存圏研究所) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

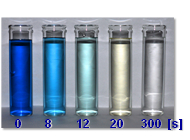

水に混入した難分解性化合物の分解や菌の不活化は、環境水、下水、畜産排水の処理のみならず、水耕栽培培養液や食品工場における洗浄水など非常に広い領域で必要とされている。しかし、既存技術ではコストや反応速度、薬品の投与による排水や作業者への毒性など課題が多く、革新的な新規技術の開発が急務である。ここで、水中に浸漬した針状の電極に高電圧パルスを印加すると水を直接プラズマ化することが可能である(図1)。このプラズマでは、1025 m-3オーダーと高密度の電子や,ヒドロキシラジカル(OH)などの化学的活性種を水中に直接かつ瞬時に発生することができるとともに,水中プラズマの進展に伴いその先端で高電界を発生することや、強い衝撃波を形成し、高速での殺菌効果を得ることができる。この効果は細菌のみならず水中の微生物の不活化にも有効である。また、汚水中の難分解性有機化合物の高速処理が可能でその効果も高く、局所的にかつpHなどに依らず直接生成可能であることなどの利点を持つ(図2)。しかし、水の絶縁破壊電圧が高いことから高電圧・大電流が必要であること、水への導電損失が大きくエネルギー効率が低いことが欠点となる。

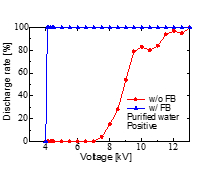

数百nsのパルス幅を持つパルス電圧を用いた水中プラズマの生成は、高電界もしくは水に流れる導電電流により水が気化し電極近傍で微小気泡が生成されることが発端である。導電電流はラジカル生成に寄与せず効率低下の主要因となる。そこで、ファインバブルをあらかじめ液中に導入した場合、導電電流による気泡生成が不要になるとともに、プラズマ形成に必要な絶縁破壊電圧が著しく低下することにより、ラジカルの生成効率が飛躍的に向上することが期待できる(図3)。水中プラズマ処理方式の課題の解決につなげることができる。

本研究の目的は、環境分野やバイオ関係への展開が活発なプラズマを水中で発生させ、それにより生成したラジカルを利用し、溶存する難分解性化合物の分解および、菌の不活化を高効率で可能とする水処理技術の開発を行うことである。水中プラズマ方式の課題である、エネルギー効率の低さを解決する目的で、ファインバブルを液中に導入した、プラズマとファインバブルの組み合わせ技術を開発する。具体的には、ファインバブルがプラズマの形成・絶縁破壊に及ぼす影響や、ラジカル生成量や衝撃波に及ぼす影響などを、明らかにする。さらに、プラズマにより生成されたラジカルが液中に輸送される過程とそれらが難分解性化合物の分解および、菌を不活化する作用機序を明らかにする。

本研究は、近年、様々な分野において国際的にも注目が高まっている「プラズマ」と「ファインバブル」の技術を組み合わせることによる相乗効果によって、互いの欠点を克服して飛躍的に効率を向上させ、これまでに無い水処理技術を開発することを目的としている。水処理技術は、現在の人間生活圏における水資源の確保・環境制御や、従来の薬品投与型の課題である作業者の健康維持の観点だけではなく、将来的な宇宙圏での生活において極めて重要である。プラズマやファインバブルは、電気エネルギーを主とし発生が可能であるため、太陽エネルギーなど再生可能エネルギーを利用することにより、インフラが十分に整備されていない地域において、独立した持続可能なシステムとして運用が可能であることに利点を有する。学際的な研究により、先進的な水処理技術を開発・確立することによって、持続可能な社会の構築と、生存圏科学の発展に寄与する。

|

|

|

|

図1水中放電の様子:電極先端から放電チャネルが進展する。 |

図2有機化合物の分解の様子:有機化合物(青色染料)がプラズマ処理によって短時間で分解処理される。 |

図3 FB導入無し(赤)に対し導入有り(青)は、低電圧での放電確率が著しく向上する。 |

ページ先頭へもどる

2023年9月25日作成