研究課題

アナログ観測記録・歴史文献に基づく過去の太陽活動と宇宙天気の復元

研究組織

| 代表者 | 早川尚志(名古屋大学高等研究院) |

|---|---|

| 共同研究者 | 海老原祐輔(京都大学生存圏研究所) 三津間康幸(筑波大学人文社会系) 磯部洋明(京都市立芸術大学美術学部) 服部健太郎(中央ゼミナール) 相馬充(国立天文台) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

本研究の目的は過去のアナログ観測・歴史文献に残る天体現象・地磁気現象、特に太陽コロナ、太陽黒点、磁気擾乱、オーロラなどについて、今まで検討の進んで来なかった近代のアナログ観測記録を精査することで、過去の太陽活動や地磁気擾乱を定量的に復元し、現代観測の知見の時間幅を広げることにある。

太陽活動は人類生存圏にあらゆる要素で密接に関係している。太陽フレアに際して発生する地磁気擾乱などの短期変動(宇宙天気現象)は送電網、通信網、人工衛星に大きな影響を及ぼすことが知られており、このような科学技術インフラに大きく依存する現代人類生存圏にとっては新たな災害となりつつある。また、その背景としての太陽活動の長期変動はこのような地磁気擾乱のみならず長期的な気候変動にも影響を及ぼす可能性が議論されている。

それに対し、既存の科学的なデータベースの時間軸はせいぜい100年に満たず、低頻度な激甚な規模の太陽フレアや地磁気擾乱の検討、あるいは太陽活動の長期的な変化の検討にあたっての障害となっている。このような困難を克服するため、歴史的観測や歴史文献の検討が近年注目を浴びつつあるが、その出発点となったのは生存圏研究所で行われた、関連課題についての一連の共同研究(H27年度の萌芽研究、H28–30年度のミッション研究)である。

このような研究は世界的な注目を浴び、これまでに古代バビロニアや中国の歴史文献から、18–20世紀の激甚宇宙天気現象下での黒点・オーロラの分析に至るまで、当該研究課題に関連して計25報の欧文査読論文が刊行された。本研究課題では、これまでの研究を発展させ、過去に定性的に同定された地磁気嵐(地磁気擾乱・オーロラ)や太陽活動(黒点)の現代観測との定量的比較のための試験的な事例研究を行う。

今年度中に本ミッション研究で取り扱うのは以下の二つの研究課題である。

1) 1870年代・1940–50年代周辺の激甚宇宙天気現象の定量的復元

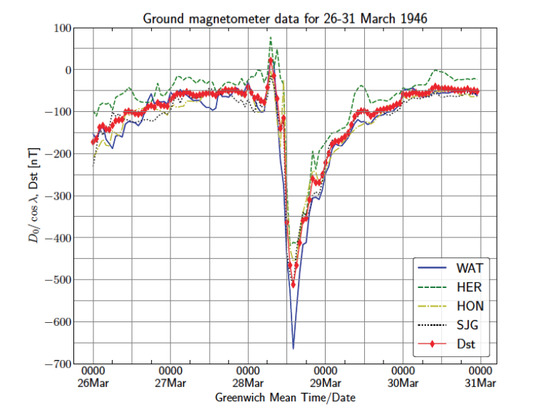

本研究では、低緯度オーロラの記述から大規模な磁気嵐(Dst ≤ −500 nT程度か)の存在が想定される1870年代、1940–50年代周辺に焦点を当てて中・低緯度の地磁気観測記録を調査し、各々についてのDst推定値を導出する(図1参照)。これらの現象は19世紀半ば以降に始まった定常的な磁場観測を活用できる時代の事例にも関わらず、磁気嵐の規模評価に用いられる Dst指数が整備された1957年以降より前のものであり、研究が進んでいなかった。これを文献から復元されるオーロラオーバルの低緯度境界と比較する。これによって、これまで既知の磁気嵐と比較の難しかったDst指数以前の磁気嵐についての定量的な比較を行う基礎を作り、史上最大といわれるキャリントン・イベントが他の激甚磁気嵐と比較してどの程度の強度にあったのかを試験的に考察する。また、ここで復元されるオーロラの低緯度境界・磁気嵐規模の関係から、古代・中世の磁気嵐の規模推定の可能性も模索する。

図1: 1946年3月の激甚磁気嵐とそのDst推定値の変動(Hayakawa, Ebihara, et al., 2020, MNRAS, in press, doi: 10.1093/mnras/staa1508)

図1: 1946年3月の激甚磁気嵐とそのDst推定値の変動(Hayakawa, Ebihara, et al., 2020, MNRAS, in press, doi: 10.1093/mnras/staa1508)

2) マウンダー極小期・ダルトン極小期の太陽コロナ構造の復元

通常の太陽活動サイクルにおいて、太陽コロナのstreamerは極大期には放射状に広がり、極小期には赤道側に集中することが知られている。一方、黒点数の観点から太陽活動が極めて低調になったといわれるマウンダー極小期やダルトン極小期において、このような太陽の磁場活動がどの程度維持されていたかは依然未解明であり、streamerが消失していた可能性も指摘されていたが、仮説の域を出ていなかった。そこで今年度はマウンダー極小期やダルトン極小期の皆既日蝕の記録・図像を欧州や米国の文書館から複写・入手し、そこで記述・描写のコロナの記述や図像を分析することで、当時のコロナの構造と広がりを復元し、近代観測で捉えられた日蝕のコロナ構造や各々の時期の黒点数と比較する。これにより、マウンダー極小期とダルトン極小期の太陽の磁場活動が現代とどの程度共通して、どの程度相違していたか、視覚的・定量的に明らかにすべく試験的な考察を行う。

ページ先頭へもどる

2020年8月3日作成