研究課題

次世代シークエンサーによる木材由来DNA解析の検討

研究組織

| 代表者 | 今井友也(京都大学生存圏研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 田鶴寿弥子(京都大学生存圏研究所) 孫世静(南京林業大学) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

伝統建築物の部材や文化財等の木製品の樹種同定は、それらの補修時に重要な情報となるばかりでなく、材料という観点以外での文化的価値を人間が木材に見出していたことの明らかな証左を与えてくれる。したがって古い部材・木製品の木材同定を行うことで、人間の木材との向きあい方(木づかい)の変遷を紐解く貴重な情報を得ることができる。そこで建築部材や木製品に使用されている木材の素性を知る必要性が生じる。

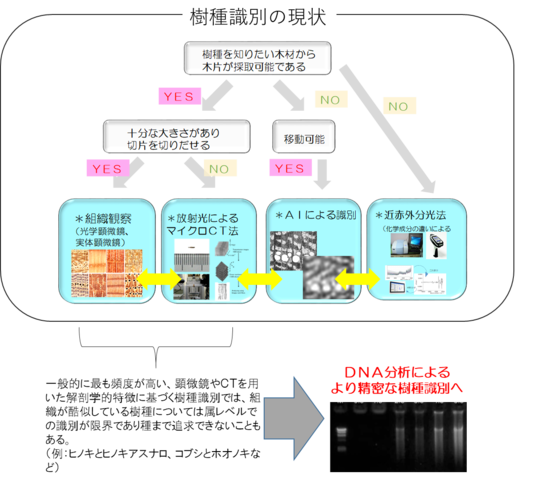

木材の素性として頻用される情報が、その木材の樹種である。木材の樹種識別法として現在最も一般的な方法は解剖学的調査である。光学顕微鏡用の切片を得られる場合は光学顕微鏡画像の評価で行うが、文化財等貴重な試料で微小試料しか得られない場合でもマイクロX線CTを使うことで解剖学的特徴ベースの樹種識別が可能である。しかし解剖学的特徴による方法では属レベルの識別しかできないケースが散見される。

一方DNA配列による生物同定は、原理的には属レベルから産地の違いや親子関係等の種内変異も分析できる方法である。しかし木材に適用する場合、ほぼ死細胞からなる木材ではDNAの劣化は顕著であり、しかも木製品や建築部材となれば化学的・生物学的を問わず経年劣化により問題はさらに深刻である。さらに分析すべき遺伝子の特定の場所(マーカー)を事前に把握し、しかも目的(品種レベルの識別がしたいのか、産地由来の識別がしたいのか、同産地内での個体識別がしたいのかなど)に応じてマーカーを使い分ける必要があるため、適当な実験を必ずしも組めないことが大きな問題であった。

そこで本萌芽研究では、次世代シークエンサー(NGS: Next-Generation Sequencing)を利用して木材標本のDNA分析を試みる。近年の急速なNGSの普及により、DNA配列に基づく識別分析を、ゲノム情報や既知マーカーがなくても行える方法が多く報告されている。例えば、断片的ではあるが全ゲノム領域にわたってSNP(Single-Nucleotides Polymorphisms・一塩基多型)情報の取得が可能な手法「MIG-seq」が挙げられる1)(SNP情報を取得できれば種内変化の分析は十分可能である)。MIG-seq法は生態学研究のために開発された方法で、フィールド調査でしばしば得られるDNAが劣化した試料の分析も念頭にデザインされており、木材試料への応用も可能と考えられる。計画初年度である令和元年度はMIG-seq法でNGSによるDNA配列データ取得までを目指す。MIG-seq法で得られるDNA配列データは非常に多数にわたるため、次年度以降で詳細な分析を進める予定である。

参考文献

- Y. Suyama & Y. Matsuki, Scientific Reports 5:16963 (2015)

ページ先頭へもどる

2019年7月25日作成