研究課題

熱帯泥炭湿地林の群落スケールメタンフラックスの解明にむけたレーザーメタン計の活用

研究組織

| 代表者 | 伊藤雅之(京都大学東南アジア研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 高橋けんし(京都大学生存圏研究所) 坂部綾香(京都大学生存圏研究所) Kitso (パランカラヤ大学) |

研究概要

東南アジア、特にインドネシアに多く存在する熱帯泥炭土壌では、2000万haという広大な面積に大量の炭素を蓄積しているが、元来の森林植生が伐採され裸地化や人工林化が進んでいる。この森林減少や泥炭火災に伴い、二酸化炭素など温室効果ガスの放出が地球規模の大気環境に大きく影響していることが指摘されている。

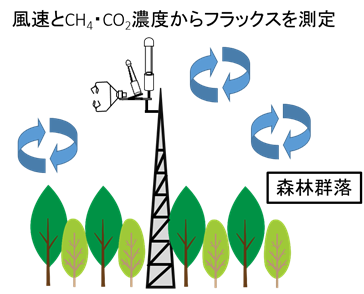

急速な環境変化にさらされている熱帯泥炭湿地林で、主要な温室効果ガスである二酸化炭素・メタン収支(フラックス)の変動を長期連続的にモニタリングする必要があるが、現地観測の難しさゆえにその観測例は少ない。とりわけ、二酸化炭素に次ぐ温室効果ガスであるメタンについては、分析計の制約もあり、観測例は皆無といえる。本課題は、このような状況の中、東南アジア域の熱帯泥炭湿地林で初めてレーザーメタン計を用いた連続メタンフラックス観測データを収集する。現地の気象条件(明瞭な雨期や乾期、エルニーニョによる極端現象など)によって、地下水位などメタン生成・酸化(乾いた土壌で起こる)の両微生物反応がどのように応答し、群落スケールのメタンフラックスにどのように影響するかを観測する。

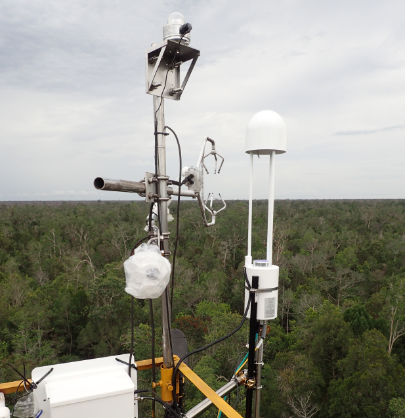

タワー上でのレーザーメタン計によるメタンフラックス観測データについて、現地の二酸化炭素フラックスデータ、地表面からのメタン放出/吸収(チャンバー法による観測)、土壌水分条件の観測データを収集することで、その変動要因/様式を明らかにする。

これにより、天然状態の熱帯泥炭湿地林におけるメタンの動態を明らかにし、森林自体または森林の急速な破壊が地球環境に対してどの程度のインパクトを与えているのかを明らかにするためのデータを提示することを目標とする。

また国際的な研究ネットワークであるFLUXNET、Asia Fluxなどのコミュニティーでは、地上観測から得られた二酸化炭素フラックスデータがデータベースとして整備されており、衛星、モデル研究者とデータを共有する仕組みが整っている。メタンのデータベースは存在せず、観測データの蓄積が急務の課題となっている。取得した熱帯サイトの地上観測結果を提供することで、モデルの精度向上など諸研究に大いに貢献することが期待できる。

写真.観測タワーに設置したレーザーメタン計

図.フラックス観測概念図

ページ先頭へもどる

2016年8月3日作成