研究課題

プラズマ波動観測用ワンチップ波形捕捉受信機の高ダイナミックレンジ化

研究組織

| 代表者 | 尾崎光紀(金沢大学理工研究域) |

|---|---|

| 共同研究者 | 小嶋浩嗣(京都大学生存圏研究所) 八木谷聡(金沢大学理工研究域) |

研究概要

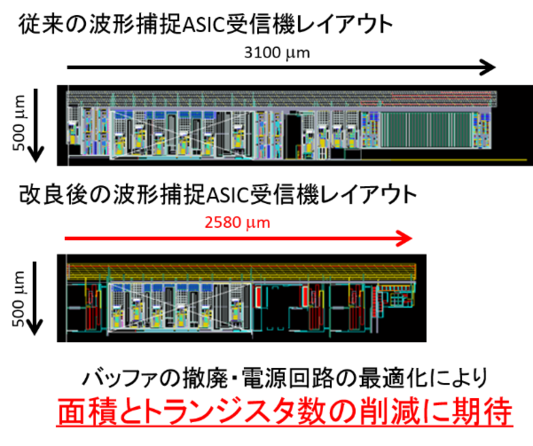

本研究の目標は、アナログASIC(特定用途向けの集積回路)技術を用いて「ワンチップ」波形捕捉受信機の「ダイナミックレンジ拡大」を図ることである。我々はこれまでアナログASIC技術を用いて、プラズマ波動観測機の超小型化の検討を進めてきた。しかし、既存の波形捕捉ASIC受信機は、周波数特性の安定化のためOTA(電圧-電流変換増幅器の一種)を基本コンポーネントとしており、出力インピーダンスが大きく、ダイナミックレンジが狭い(電源電圧の約35 %)という問題を抱えている。本研究では、従来の波形捕捉ASIC受信機で使われているOTAを独自開発したCMOSオペアンプに変更することで、ダイナミックレンジを電源電圧の90 %まで拡大(残り10 %はトランジスタの閾値電圧に必要であり、原理的に最大のダイナミックレンジに相当)を図ることを計画している。CMOSオペアンプを基本コンポーネントとすることで、従来の波形捕捉ASIC受信機で使われていた出力インピーダンスを低減させるためのバッファが不要となり、図に示すように回路レイアウトサイズは20 %削減、消費電力は60 %低減できる見込みを得ている。ダイナミックレンジ拡大は、プラズマ波動観測の情報量に直結する。特に波形捕捉受信機はスペクトル受信機に比べてプラズマ波動の位相情報を正確に保持し、位相情報に着目した新しい波動粒子相関器の開発に貢献する。このため本研究により、将来のプラズマ波動観測用小型衛星ネットワークへの応用などを通して、波動粒子相互作用の理解と生存圏科学の発展に貢献したい。

図:波形捕捉ASIC受信機のレイアウト比較

一つ前のページへもどる

2015年7月14日作成