研究課題

樹木細胞壁の人工創製:樹木はどうやって立っているのか?

研究組織

| 代表者 | 阿部賢太郎 (京都大学生存圏研究所) |

|---|---|

| 共同研究者 | 西村裕志 (京都大学生存圏研究所) |

研究概要

「樹木はその巨大な体をどのように支えているのか」。本研究の最終目標はその機構を解明することである。最大で 100 m を越え風雪に耐えながら直立する樹木の体は、緻密な階層構造によって支えられている。中でもその細胞壁構造は樹体の支持に大きく寄与している。植物細胞壁は本来セルロースミクロフィブリルと呼ばれる剛直な骨格を有しているが、植物は進化の過程でその骨格内部にリグニンと呼ばれるマトリックス物質を堆積させること(木化)によって強固なナノ複合体構造を形成した。つまり、樹木細胞壁内においてリグニンがどのように構造化し、またリグニンの堆積が細胞壁に及ぼす力学的寄与について深く理解することが樹体の支持機能を解明する上で重要になる。

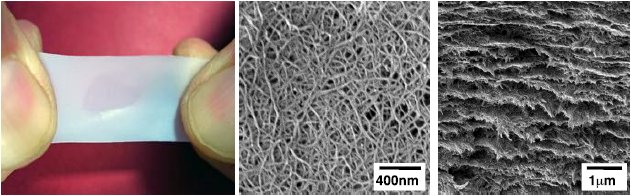

そこで本研究では、木材由来ミクロフィブリルから作製したゲルを基板とし、その内部にて人工リグニンの合成を行うことにより、樹木細胞壁の人工創製を試みる。細胞壁から無傷の状態でリグニンを単離することは極めて困難であるため、リグニン構造の研究は主としてペルオキシダーゼ酵素反応による In vitro でのリグニンの合成によって行われる。その際に用いる基板として、本研究では木材から単離したセルロースミクロフィブリルから作製されるゲルを用いる。図の写真が示すように、このゲルはミクロフィブリル本来の構造を保ちながら多層構造を有しており、未木化状態の樹木細胞壁に極めて近いものである。実際に植物細胞壁に近い基板を利用して人工木化を行うことにより、樹木細胞壁内における天然リグニンの三次元構造化の様子を詳細に捉えることができると考える。将来的には木化がゲルの力学特性および寸法に及ぼす変化を解析することにより、木化の力学的寄与および細胞壁内部における成長応力発生機構等を明らかにし、樹体の支持機構について総合的に理解することを目指す。

図 ミクロフィブリルゲルの外観(左)と凍結乾燥ゲルの電子顕微鏡写真(中:上面、右:側面)

図 ミクロフィブリルゲルの外観(左)と凍結乾燥ゲルの電子顕微鏡写真(中:上面、右:側面)

ページ先頭へもどる

2012年7月31日作成