研究課題

木質バイオマス利用の新展開 —形質転換による木質バイオマスの効率的な改質と有用物質生産—

研究組織

| 代表者 | 肥塚崇男 (京都大学生存圏研究所生存圏学際萌芽研究センター) |

|---|---|

| 共同研究者 | 鈴木史朗 (京都大学生存圏研究所) |

研究概要

近年、木質バイオマスから酵素糖化によりバイオ燃料(エタノール)を得る取り組みが脚光を浴びている。その過程では木質バイオマスの主要構成成分である多糖を効率良く取り出すために、多糖を被覆しているリグニンを除去ないし低減する必要がある。

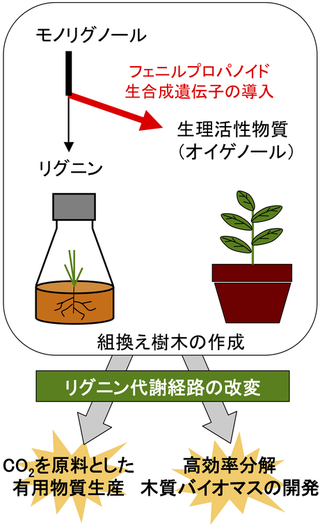

そこで本研究では、モデル樹木としてのポプラを用い、フェニルプロパノイド生合成遺伝子を分子ツールとしてリグニン代謝経路を改変した形質転換樹木を作製することにより、効率的に分解できる木質バイオマスの開発を行う。具体的には、リグニン生合成の直前の前駆体であるモノリグノールを生理活性物質であるオイゲノールに変換する 2 種類の生合成酵素(コニフェリルアルコールアセチルトランスフェラーゼ[CFAT]とオイゲノール合成酵素[EGS])を過剰発現させる。すなわち、リグニン生合成へ向かう代謝フローをオイゲノール生合成へと変更させることにより、本来リグニン生成に利用されていた代謝エネルギーを効率的に転換して CO2 を原料とした有用物質生産システムの構築を目指す。

リグニン含量を低減すると共に有用物質生産を同時に達成しようとする本研究は「バイオマス資源の蓄積・利活用」の発展に貢献するものであり、本形質転換樹木はオイゲノールの持つ抗菌、防虫活性から、シロアリなどの虫害や腐敗に対して耐久性の高い木質材料の開発に役立つことが期待される。

ページ先頭へもどる

2010年7月30日作成