要旨

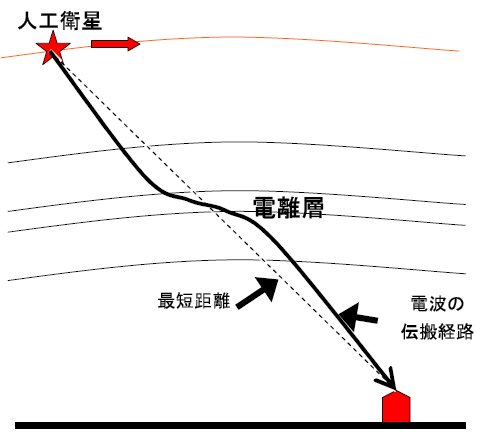

高度 800–1 000 km を飛翔する人工衛星から発射されるビーコン電波を地上で観測します。

電波の経路上にある電離層の電子密度に比例して、電波の伝搬速度が変化します。またその変化量は電波の周波数によっても違います。

人工衛星からは周波数の比が厳密に 3 対 8 に保たれた 150 MHz と 400 MHz の電波が発射されています。地上の受信機で 2 波の位相差を測定することで、電離圏の全電子数がわかります。

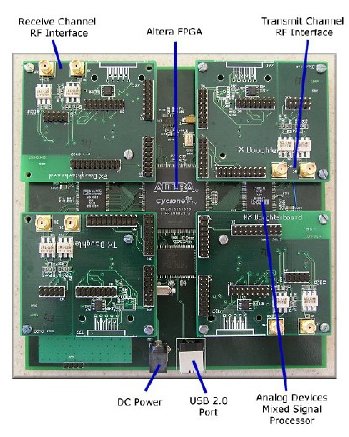

今回、衛星ビーコン観測のためのディジタル受信機を新規開発しました。ソフトウエア受信機用のフリーのソフトウエア・ツールキットである GNU Radio と、これと併用される汎用の信号処理ボード USRP (Universal Software Peripheral、下図)を利用しています。計算機は LINUX PC であり、プログラミング言語は Python です。

アンテナとしては、無指向性に近くあらゆる方向に円偏波特性をもつ QFH (QuadriFilar Helicoidal) アンテナを自作しました。

既存のビーコン観測用アナログ受信機に比べて約 1/10 の費用で同等の機能を実現することができました。

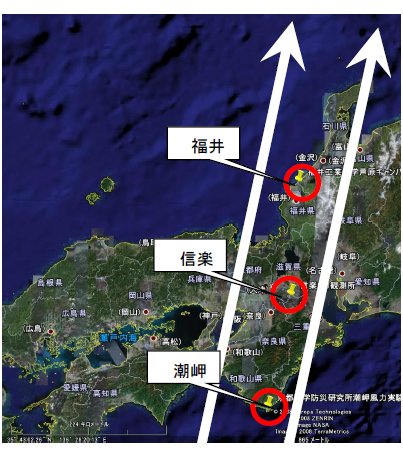

2008 年夏季に、信楽を中心とするネットワーク観測を実施します。

観測場所は以下の 3 点です。

- 福井: 中部特機産業・福井支店

- 信楽: 京都大学生存圏研究所 信楽 MU 観測所

- 潮岬: 京都大学防災研究所 潮岬風力実験所

人工衛星は南北に飛翔します(例えば、図の白矢印のような経路)ので、3 点からの観測で電離層を「輪切り」にできます。

観測データにトモグラフィ解析を施すことによって、電離層の電子密度の空間構造が得られます。

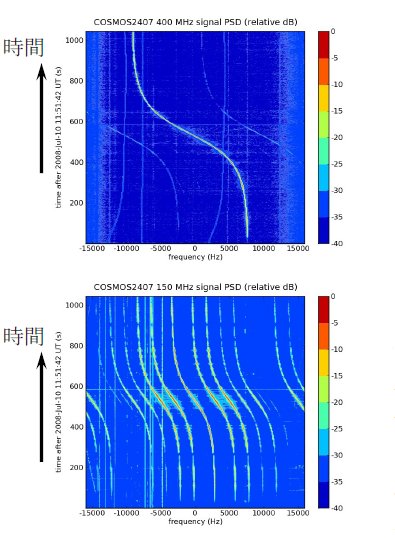

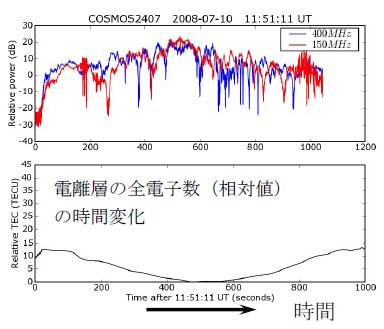

福井からの観測例(7月10日20時51分JSTごろ)

図: 400 MHz 信号のスペクトル(上)と 150 MHz 信号のスペクトル(下)

図: 信号強度(上)と全電子数の相対値(下)の時間変動

信号のスペクトルには衛星の移動に伴うドップラー周波数変動が見られます。(150 MHz 信号は変調されていますが、解析は中央の信号成分を対象とします。)

既に 3 地点における全電子数の同時測定に成功しています。衛星の仰角に伴う変動(全体にわたる減少と増加のパターン)に加えて、細かい電子密度の変動が見られます。今後はこのような変動分に着目して研究を進めて行きます。