研究課題

将来の月有人探査・活動に向けた月面帯電環境の計算機実験研究

研究組織

| 代表者 | 三宅 洋平 (神戸大学大学院システム情報学研究科) |

|---|---|

| 共同研究者 | 栗田 怜 (京都大学生存圏研究所) 中園 仁 (神戸大学大学院法学研究科) |

| 関連ミッション |

|

研究概要

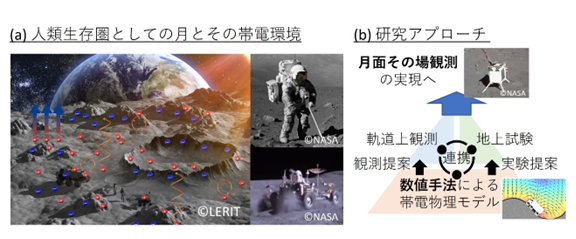

国際有人宇宙探査の本格始動により、月や火星といった天体が将来の人類生存圏領域としての性格を帯び始めている。月は宇宙から飛来する荷電粒子を遮るものがないため、それらに常時直接的に晒され複雑な帯電環境を形成する。今後、月面で予想される人類活動では、宇宙特有の帯電現象や帯電した月土壌の飛散がミッション機器や人体に与える影響を定量的に把握し、備えなければならない。本研究の目的は、複雑な地形・表面形態で生じる月面帯電現象の物理特性を解明することである。特色として、代表者らが長年技術を蓄積してきた第一原理計算機実験解析技術と生存圏研究所が有する電波科学計算機実験装置(AKDK)を活用し、将来的な月面「その場」観測での実証を想定した物理指標での月面静電気環境評価を展開する。月での人類生存基盤構築を見据え、太陽活動度に起因する宇宙環境変動の影響をも考慮した帯電予測モデルの構築を最終目標とする。

本年度の共同研究では代表者らが実施する数値シミュレーションにより、宇宙プラズマが月面に接触し、帯電が生じる物理過程の現象再現とその特徴抽出を行う。数値研究では、荷電粒子の運動論解析において長年の実績があるParticle-in-Cell法に、月面などの非プラズマ境界の数値モデルを追加した独自のシミュレーションプログラムEMSES [Miyake+, PoP, 2009] を用いる。入力となる計算条件は、月面で想定される様々な形態および空間サイズを持つ凹凸地形と、太陽活動度に連動して変動する宇宙プラズマ環境である。かぐや衛星観測から構築した月面デジタル地形マップ(DEM)とOMNI太陽風データからこれらの拘束条件の可変範囲を抽出し、解析対象となる有界パラメータ空間を決定する。このパラメータ空間内の代表点で数値シミュレーションを実施することで、正負の帯電極性の切り替わりや一定以上の帯電強度を誘発するパラメータ範囲を明らかにする。

本研究で得られる知見は、将来的に①月面における最頻および最悪帯電条件の事前評価、②月面活動時の帯電環境モニタ、に還元しうる可能性を有している。今後人類の宇宙生存領域の一部となる月面の環境リスク評価・低減技術の創成を志向した萌芽的研究である。

図.研究の対象とアプローチ

図.研究の対象とアプローチ

ページ先頭へもどる

2025年7月14日作成