ミッション5-2 「脱化石資源社会の構築 (植物、バイオマス、エネルギー、材料)」

令和3年度の活動

更新日: 2022/06/01

課題1 リグニン代謝工学に基づくイネ科バイオマス植物のテーラーメード育種技の開発

所内担当者 梅澤俊明、飛松裕基

共同研究先 徳島大学、奈良先端科学技術大学院大学、北海道大学、理化学研究所、産業総合研究所、森林総合研究所、上海植物生理生態研究所、香港大学、高麗大学校、インドネシア国立研究開発イノベーション庁BRIN、オクラホマ大学、ワシントン州立大学、ウィスコンシン大学、ワーゲニンゲン大学、米国ブルックヘブン国立研究所、仏トゥールース生物工学研究所、スペイン高等科学研究院ほか

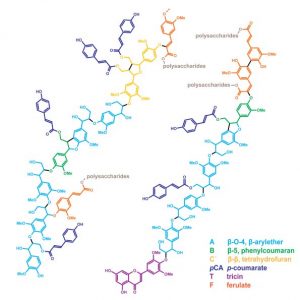

本研究では、循環型社会構築を担うバイオマス生産植物の分子育種技術基盤の構築を目指し、リグノセルロース系バイオマスの主要成分であるリグニンを様々に改変した組換え植物の作出と各種バイオマス特性の評価を国内外の研究機関と共同で進めている。本年度は、前年度に引き続き、ゲノム編集等を活用したリグニン生合成遺伝子の発現制御により、リグニンの化学構造や量を改変したイネやポプラ組換え株の作出に成功し、細胞壁(特にリグニン)生合成に寄与する新規遺伝子群の同定に成功するとともに、それらの発現を制御した組換え植物のバイオマスの構造と各種特性を明らかにした。

|

|

図 リグニンの化学構造を改変した形質転換イネ(右)とイネ科植物における一般的なリグニンのモデル構造式(左)

成果発表

- Lam et al., Deficiency in flavonoid biosynthesis genes CHS, CHI, and CHIL alters rice flavonoid and lignin profiles. Plant Physiol., 188: 1993-2011 (2022)

- Yamamura et al., A microscale protocol for alkaline nitrobenzene oxidation of lignins using a readily available reactor. Lignin, 2: 19-24 (2021).

- Lam et al., Tricin biosynthesis and bioengineering. Plant Biol., 12: 733198 (2021).

- Dumond et al., Termite gut microbiota contribution to wheat straw delignification in anaerobic bioreactors. ACS Sustainable Chem. Eng., 9: 2191-2202 (2021).

- Zhao et al., Monolignol acyltransferase for lignin p-hydroxybenzoylation in Populus. Plants, 7: 1288-1300 (2021).

関連論文発表他6報

課題2 植物の脂質分泌能を利用した物質生産プラットホームの技術開発

所内担当者 矢崎一史、杉山暁史、棟方涼介

共同研究先 理化学研究所ほか

植物は、脂溶性の物質を細胞外に分泌してアポプラストに蓄積する能力がある。特に表皮細胞は、ワックスなど高脂溶性物質を細胞外に分泌する機能を有するが、これは自らの体を乾燥から守るために必須の能力でもある。通常、植物は培養細胞にすると、液体培地中で生育するため乾燥から身を守る必要がなくなり、この能力を失うが、ムラサキの細胞はこの脂質分泌能力を維持しており、M9培地中では脂溶性物質のシコニンを細胞外に大量に分泌する。この能力をプラットフォームとして、有用脂質や化学原料となる化合物を細胞外に効率よく分泌する新奇な生産システムの構築を行っている。本課題では、理化学研究所との共同研究で、物質生産用のベクターをムラサキに導入した。この遺伝子導入系では、形質転換体として毛状根が得られる。発生した毛状根のジェノタイピングを行ったところ、クローンにより複数の遺伝子の脱落が認められ、全遺伝子の入ったものは未だ得られていない状態である。現在、形質転換体の数を増やしている。また本年度は、植物の脂質分泌機構に関する総説をまとめ、ムラサキ細胞における脂質生合成や遺伝子のサイレンシングに関する記事も、関連の脂溶性物質の生合成関連論文とともに出版した。

成果発表

- Ichino, T. and Yazaki, K., Modes of secretion of plant lipophilic metabolites via ABCG transporter-dependent transport and vesicle-mediated trafficking, Opin. Plant Biol., 66: 102184 (2022).

- Koeduka et al., Production of raspberry ketone by redirecting the metabolic flux to the phenylpropanoid pathway in tobacco plants, Metab. Eng. Commun., 13: e00180 (2021).

- Munakata et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 118: e2022294118 (2021).

- 矢崎一史、ムラサキ科植物におけるシコニン生合成研究の新潮流、ファルマシア、57: 707-709 (2021).

課題3 マイクロ波・生物変換プロセスによるバイオマスの化学資源化

所内担当者 渡辺隆司、西村裕志

共同研究先 京都大学エネルギー理工学研究所、京都大学化学研究所、太陽日酸、日鉄エンジニアリング、タイ国立科学技術開発庁NSTDA、チュラロンコン大学、インドネシア国立研究開発イノベーション庁BRIN、Al-Azhar大学、ラオス国立大、ほか

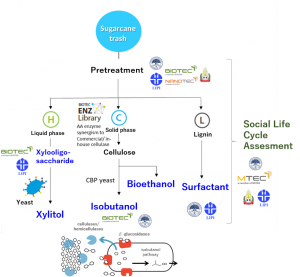

バイオディーゼルの副産物であるグリセロールをエタノールに高効率で変換する酵母をゲノム編集を利用して育種し、論文発表した。この組換体は、グリセロールとグルコースを同時にエタノールに変換するため、グリセロールを用いた植物バイオマスの酵素糖化前処理物からグリセロールと糖を分離することなく、直接エタノールを生産できる。この方法を、サトウキビ収穫廃棄物に適用するプロセスの開発を進めている。この研究は、ミッション5-2の他、タイ国立科学技術開発庁(NSTDA)、インドネシア国立研究開発イノベーション庁(BRIN)、ラオス国立大学、京都大学エネルギー理工学研究所、エネルギー科学研究科と共同実施しているe-Asia研究、未踏科学研究ユニットの持続可能社会創造ユニットの研究として実施している。e-Asia研究では、サトウキビ収穫廃棄物の前処理、糖化酵素、乳酸およびイソブタノール生産菌の分子育種、リグニン系界面活性剤の合成、微生物によるキシロースからのキシリトールの生産研究を実施した。また、JASTIPプロジェクトでは、東南アジア地域からスクリーングした白色腐朽菌ラッカーゼの固定化物による環境汚染物質である染料廃棄物の分解研究をインドネシア、マレーシアと行い、論文を発表した。

成果発表

- Khattab S. M. R. and Watanabe T., Efficient conversion of glycerol to ethanol by an engineered Saccharomyces cerevisiae strain, Environ. Microbiol., 87: e00268-21 (2021).

- Yanto et al., Biodegradation and biodetoxification of batik dye wastewater by laccase from Trametes hirsuta EDN 082 immobilised on light expanded clay aggregate, 3 Biotech., 11: 247 (2021).

課題4 リグノセルロースの分岐構解析を基盤とした環境調和型バイオマス変換反応の設計

所内担当者 西村裕志、渡辺隆司

共同研究先 京都大学エネルギー理工学研究所、群馬大学食健康センター、富山県産業技術研究開発センター、ほか.

リグニンの利活用はバイオマス全体利用の鍵を握るが、現状は変性した低質リグニンの熱回収に留まっている。リグノセルロースの多様な分岐構造を解き明かし、分子構造に基づいてバイオマス変換法を設計することが、植物基礎科学の発展と、植物資源を活かしたサステイナブル社会の実現につながる。特にリグニン・多糖間結合の解明は、バイオマスを化学品、材料、エネルギーへ変換する植物バイオリファイナリーの構築への貢献が期待される。本年度は、植物バイオマスを環境低負荷プロセスによって高分子素材原料へ変換するコア技術を国内及び国際特許出願した。これまでJST 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発ALCA (JPMJAL1504)、科研費若手研究A(16H06210)により推進してきた。本年度はNEDO事業、京都大学産官学連携GAPプロジェクト、複数の民間企業との共同研究、科研費挑戦的研究(萌芽20K21333)に加えて科研費基盤研究B(21H02258)、JST未来社会創造事業「分子構造に立脚した次世代リグノセルロース素材の創製」を開始し、研究開発を進めている。

成果発表

- Mikame et al., Natural organic ultraviolet absorbers from lignin, ACS Sustainable Chem. Eng. 9: 16651-16658 (2021).

- Li et al., Conversion of Beech Wood into Antiviral lignin-carbohydrate complexes by microwave acidolysis, ACS Sustainable Chem. Eng. 9: 9248-9256 (2021).

- Saito et al., Identifying the interunit linkages connecting free phenolic terminal units in lignin, ChemSusChem, 14: 2554-2563 (2021).

課題5 セルロースおよびキチンナノファイバーを用いた成形品の開発

所内担当者 矢野浩之、阿部賢太郎

植物から単離されるセルロースナノファイバーの多孔質ネットワークで構成される「セルロースナノペーパー」は,軽量でありながら高い強度と靭性を備えた優れた機械的特性を示す。そのため,現在,カーボンナノチューブナノペーパーとグラフェンナノペーパーと並んで広く研究されている.我々も,セルロースナノペーパーの製造法やその詳細な力学特性に関する研究を精力的に行なっている。本年度は0˚C以下の低温環境下におけるセルロースナノペーパーの力学性能について調査した.通常の高分子フィルムとの物性比較,水分が及ぼす低温物性への影響などを調査し,結晶性セルロースナノペーパーが有する特異な低温性能を明らかにした。

成果発表

- Yang et al., Toughened hydrogels through UV grafting of cellulose nanofibers, ACS Sustainable Chem. Eng., 9: 1507-1511 (2021).

- Abe K, Compression-molded products based on wet ball-milled wood and effect of various preparation conditions, Bioresources, 16: 3934-3941 (2021).

- Okahisa et al., Optically transparent silk fibroin nanofiber paper maintaining native β-sheet secondary structure obtained by cyclic mechanical nanofibrillation process, Today Commun., 29: 102895 (2021).

課題6 バイオマスからのエネルギー貯蔵デバイスの開発

所内担当者 畑俊充

共同研究先 リグナイト、京都大学大学院農学研究科、インドネシア国立研究開発イノベーション庁BRIN、大阪府立大学ほか

バイオマスからのエネルギーデバイスの開発は、再生可能、低コスト、および豊富に存在する、といった点で有利である。トドマツを原料として、炭化・賦活によりエネルギー貯蔵キャパシタ炭素電極の開発を行った。350℃で熱処理後窒素含有ガスを吸着後、800℃でガス賦活を行った。得られた多孔質炭素の0℃におけるCO2ガス吸着等温線の解析の結果、水蒸気賦活により最大558m2/gという表面積が得られることがわかった。サンプルから得られた炭素電極は、表面積に対応した静電容量を示し、電気二重層コンデンサー用の電極としての応用可能性が示された。

成果発表

- 畑俊充 他, “アンモニア吸着トドマツ熱処理物からの活性炭の製造と特性”オンライン開催, 第72回日本木材学会大会3.

課題7 低地球軌道で利用するためのリグニン炭の微細空隙解析

所内担当者 畑俊充、飛松裕基、小嶋浩嗣

共同研究先 神戸大学工学研究科、長野工業高等専門学校ほか

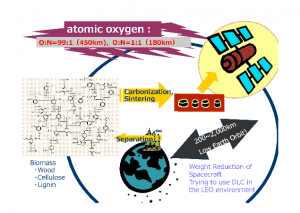

宇宙圏における木質の利用可能性を検討するため、ブナおよびスギから芳香核構造の異なるリグニン(MWL)を調製した。低軌道宇宙環境下で問題となる原子状酸素(AO)に対する抵抗性の付与を検討するため、窒素気流下1時間 700℃保持して得られた上記のサンプルに、フラックス2×1015 atoms/cm2/sのAO照射を3 Hzで15,002 shot(約83分間)行った。走査電子顕微鏡により材料表面の形態観察を行ったところ、スギMWL表面において、AO照射によって生じたと思われる微小構造物が均一に分布していることを観察した。

課題8 マイクロ波無線電力伝送に基づくIoT技術の実証研究

所内担当者 篠原真毅、三谷友彦

共同研究先 パナソニック、ミネベアアツミほか

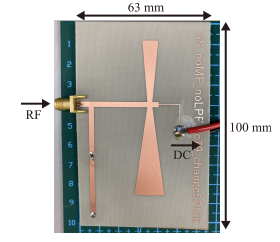

本年度はこれまでに開発したIoT用ワイヤレス給電センサーの社会実装を目指し、既存通信網との共存を可能とするシステム開発を行った。並行してコンソーシアム活動を通じて、総務省に空間伝送型ワイヤレス給電の法制化の第1ステップ(老人介護施設用ワイヤレス給電バイタルセンサー)及び第2ステップ(トンネル内インフラ点検センサー)の法制化の交渉を行い、2022年6月には第1ステップのための省令改正とIoT用ワイヤレス給電センサーの社会実装が行われる予定である。

図 ワイヤレス給電バイタルセンサーのために開発した小型920MHz帯用整流回路

成果発表

- Kawai, K., et al, “Design of High Efficiency and Low Power Rectifier Circuit for 920 MHz Wireless Power Transfer”, Proc. International Union of Radio Science (URSI) General Assembly 2021

関連論文発表他3件

2-300x215.jpg)

-300x154.png)