ミッション2「太陽エネルギー変換・高度利用」

平成30年度の活動

更新日: 2019/05/21

課題1 小角散乱法によるバイオマス構造評価

研究代表者 今井友也(京都大学 生存圏研究所)

共同研究者 Paavo A. Penttilä(Aalto University)、湯口宜明(大阪電気通信大学)

木質等のバイオマスは一般に高分子性固体である。バイオマスの有効利用上、その分解は重要な過程の一つである。一方でバイオマスの形成は常温常圧水系溶媒中での高分子性固体構造形成であり、極めて高度な生物機構である。したがってこれらの現象の理解は、バイオマスの有効利用上重要であるばかりでなく、学術的価値も高く、さらに環境低負荷での高分子材料開発にも展開しうる。

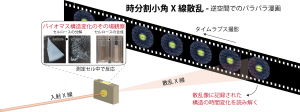

本年度は主要バイオマスの一つであるセルロースの分解および合成過程を、小角X線散乱法(SAXS)および小角中性子散乱法(SANS)を用いて観察・分析した結果を論文発表した。具体的な研究対象として、バクテリアセルロースと木材由来ヘミセルロースのコンポジットの構造解析およびその糖化過程における構造変化と、セルロース合成過程におけるセルロース分子の挙動を可視化した。

成果発表

- Paavo A. Penttilä, Tomoya Imai, Junji Sugiyama, Ralf Schweins: Biomimetic composites of deuterated bacterial cellulose and hemicelluloses studied with small-angle neutron scattering, Eur. Polym. J., 104, 177-183, (2018)

- Paavo A. Penttilä, Tomoya Imai, Jarl Hemming, Stefan Willför, Junji Sugiyama: Enzymatic hydrolysis of biomimetic bacterial cellulose–hemicellulose composites, Carbohydr. Polym., 190, 95-102 (2018)

- Paavo A. Penttilä, Tomoya Imai, Marie Capron, Masahiro Mizuno, Yoshihiko Amano, Ralf Schweins, Junji Sugiyama: Multimethod approach to understand the assembly of cellulose fibrils in the biosynthesis of bacterial cellulose, Cellulose, 25, 2771-2783 (2018)

- Hirotaka Tajima, Paavo A. Penttilä, Tomoya Imai, Kyoko Yamamoto, Yoshiaki Yuguchi: Observation of in vitro cellulose synthesis by bacterial cellulose synthase with time-resolved small angle X-ray scattering, Int. J. Biol. Macromol., 130, 765-777 (2019)

課題2 化学反応用マイクロ波加熱容器の研究開発

研究代表者 三谷友彦(京都大学 生存圏研究所)

共同研究者 西尾大地、篠原真毅(京都大学 生存圏研究所)

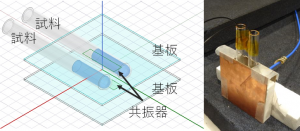

電磁界結合と呼ばれる物理現象を利用したマイクロ波加熱装置の設計開発を行った。2つの共振結合器間に純水4.3mlが入った試験管を2つ設置し、2つの試料を同時に同じ速度でマイクロ波加熱する装置を実現した。電磁界シミュレーションおよび実験結果より、マイクロ波出力10W程度で試験管内の超純水を室温から75℃まで加熱できることを実証し、昇温時の2つの試料の温度差は3℃程度になることを確認した。

成果発表

- 特許国際出願:三谷友彦、西尾大地、加熱装置、PTC/JP2018/33576、2018年9月11日

- Mitani, T., Nishio, D., Shinohara, N., “Feasibility Study on a Microwave Heating Applicator Using Electromagnetic Coupling”, 2018 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2018), FR1-103-3, Kyoto, Japan, Nov. 6-9, 2018.

- その他国内発表 1件

課題3 有用芳香族化合物生産のためのビフェニル/PCB 分解細菌の利用

研究代表者 渡邊崇人(京都大学 生存圏研究所)

共同研究者 藤原秀彦(別府大学 食物栄養科学部)、末永光(産業技術総合研究所 創薬基盤研究部門)、木村信忠(産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門)、廣瀬遵(宮崎大学 工学教育研究部)、二神泰基(鹿児島大学 農学部)、陶山明子(別府大学 食物栄養科学部)、後藤正利(佐賀大学 農学部)、古川謙介(別府大学 食物栄養科学部))

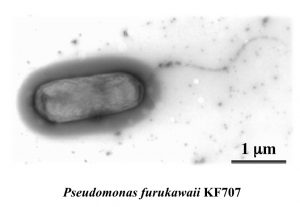

本研究では、様々な芳香族化合物分解系を有するビフェニル/PCB 分解細菌を用いて木質バイオマス等から有用な芳香族化合物の生産を目指している。今年度は、昨年度に引き続き、ゲノミクスやプロテオミクスの手法によりこれらの分解細菌から育種のための有用な遺伝子や酵素の探索、同定及び発現解析を行った。一方、日本で単離され、世界で初めてビフェニル/PCB 分解遺伝子がクローニングされた Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 株を Pseudomonas furukawaii KF707 株として新種登録した。

成果発表

- Kimura, N., Watanabe, T., Suenaga, H., Fujihara, H., Futagami, T., Goto, M., Hanada, S., Hirose, J. Pseudomonas furukawaii nov., a polychlorinated biphenyl-degrading bacterium isolated from biphenyl-contaminated soil in Japan. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 68, 1429-1435 (2018). doi: 10.1099/ijsem.0.002670

- Suenaga, H., Fujihara, H., Kimura, N., Hirose, J., Watanabe, T., Futagami, T., Goto, M., Furukawa, K. Insight into genome plasticity of Pseudomonas putida KF715 which has unique properties in biphenyl-utilizing activity and genome instability. 17th International Symposium on Microbial Ecology, Leipzig, Germany, Aug. 12-17, 2018.

- その他国内発表 4 件

課題4 木質炭素化物からの多層グラフェンの微細構造解析

研究代表者 畑俊充(京都大学 生存圏研究所)

共同研究者 三谷友彦(京都大学 生存圏研究所)、Paul Bronsveld(University of Groningen)

多層グラフェンは電気的特性や熱特性といった極限物性の安定的発現が可能であり、工業材料としての魅力が大きい。ここでは木質から多層グラフェンを開発するため、微細構造の評価方法と合成方法の確立を試みた。まず木質炭素化物の高解像透過電子顕微鏡 (HRTEM) 像の画像解析により得られた定量結果を、CO2吸着等温線から得られるDFT解析(Density functional theory)結果と比較し、画像解析手法の妥当性を確認した。続いて、木質炭素由来の多層グラフェンのHRTEMにより得られたイメージ図を画像解析によって、微細構造を解析した。持続的で環境にやさしい手法で木質炭素から多層グラフェンを分離することができることがわかった。

課題5 ドローンから環境センサへのワイヤレス給電に関する研究

研究代表者 三谷友彦(京都大学 生存圏研究所)

共同研究者 高林伸幸(京都大学 生存圏研究所)、Yu-Te Liao(National Chiao Tung University)、Tsung-Heng Tsai(National Chung Cheng University)、篠原真毅(京都大学 生存圏研究所)

本研究は、ドローンから環境センサへのワイヤレス給電に関する国際共同研究であり、台湾側では環境センサの開発、生存研側ではワイヤレス給電部分を担当した。フィージビリティ実験として、温度センサを搭載した受信装置に922MHz帯マイクロ波を照射し、マイクロ波電力によって温度センサが駆動することを確認した。

ミッション2関連研究

(ミッション2シンポジウム発表ポスター一覧)

第385回生存圏シンポジウム(平成30年11月26日開催)にて、ミッション2関連研究ポスター発表を実施した。以下に、ポスター発表された研究テーマ22件を示す。ポスターセッションでは、各発表者にミッション2概略図上に各研究テーマの位置付けを付箋紙で表してもらった。

- セルロース⽣合成におけるセルロース分⼦集合過程の直接観察

- 情報伝送のための5.8GHz帯注入同期マグネトロンに関する研究

- NMR化学シフト摂動法を⽤いたセルラーゼ糖質結合モジュールとリグニン間相互作⽤の解析

- ビフェニル/PCB 分解細菌 Rhodococcus wratislaviensis T301 株の⾊素脱⾊型ペルオキシダーゼの発現と活性

- マイクロ波送電のためのマルチパスレトロディレクティブ⽅式の研究

- リグニン親和性ペプチド配列を結合したラッカーゼを⽤いたバイオエタノール⽣産

- 選択的⽩⾊腐朽菌Ceriporiopsis subvermispora由来lytic polysaccharidemonooxygenase (LPMO) の反応性の解析

- ドローンを⽤いたマイクロ波無線電⼒伝送システムの提案

- Retrofitting a glycerol metabolic path in Saccharomyces cerevisiae to a fermentative way using CRISPR Cas 9

- 成層圏プラットフォーム⾶⾏船へのマイクロ波無線電⼒伝送システムの検討

- マイクロ波⽤⼤電⼒整流回路に関する研究

- 多層基板フィルタを⽤いた⼩型⾼効率なマイクロ波整流回路の開発

- 木材細胞壁中におけるLignin-carbohydrate complexの構造解析

- マイクロ波帯におけるベルトラミ場の基礎研究

- 管内検査ロボットへの無線給電に関する研究

- ⾼効率マイクロ波送電に向けたチェビシェフビーム合成による低サイドローブフラットビーム形成

- ⾼電⼒整流回路の設計

- マイクロ波反応を⽤いたサトウキビバガスからの抗ウイルス活性物質の⽣産

- バイオマス変換のためのリグノセルロース分⼦構造解析

- リグニン改変組換えイネにおけるバイオマス利⽤特性の⽐較解析

- フェノール樹脂とセルロースナノファイバーとの炭素複合材中微細構造が電気化学特性に与える影響

- バイオマス炭素化物の機能性発現のための⽐表⾯積と空孔径分布の解析