生物機能材料分野 赤松允顕 准教授 着任エッセイ

更新日: 2025/05/16

令和7年4月1日付で、生物機能材料分野の准教授に着任い たしました赤松 允顕(あかまつ まさあき)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

たしました赤松 允顕(あかまつ まさあき)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

出身は千葉県柏市で、東京のベッドタウンとして知られていますが、私の実家は手賀沼という水辺の近くにあり、比較的自然に恵まれた環境で育ちました。当時の手賀沼は水質汚染が深刻で、全国ワースト1とされ、アオコの大量発生を目の当たりにしました。しかし、その後の浄化への取り組みを通じて、少しずつ水質が改善されていく様子も見ることができました。こうした子ども時代の経験が科学の世界に進むきっかけになった……と語れれば格好が良いのですが、実際には多くの遠回りを経て、ようやく京都大学生存圏研究所にたどり着きました。

大学3年生のとき、下村脩先生が「緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見と開発」によりノーベル化学賞を受賞されました。光るクラゲの研究です。純粋に「分子から発せられる光はなんて美しいのだろう」という感動と、分子を一から設計してつくり出す有機化学の魅力に惹かれ、光る分子の合成に取り組むことができる研究室を選びました。その研究室で、分子同士が互いに作用し合い(私は「助け合って」と解釈しています)、新たな機能を生み出す「超分子科学」という分野に偶然出会いました。在学中には、東日本大震災に伴う原子力発電所事故の影響で注目されたセシウムを光で可視化する分子を偶然発見し、主にその成果により博士号を取得しました。

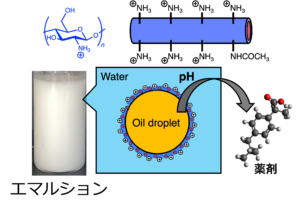

その後は界面科学と出会い、光やイオンなどの刺激に応答して物性が変化する「刺激応答性材料」の開発に携わってきました。その模範となっていたのは、常に外部の刺激に巧みに応答する生物の優れた機能や分子機構です。たとえば植物の種子は、温度・湿度・光・時間といった複数の条件が揃うと発芽します。このように、生物は究極の刺激応答性材料とも言える存在です。そうした機構を模倣し、シンプルな分子に落とし込んで、新たな機能性材料の開発に取り組んできました。

一方で、学生時代から天然化合物は構造があまりに複雑で、正直なところ「とっつきにくい」と感じていました。これまでシンプルな構造の分子を扱う研究へと、どこか逃げていたのも事実です。そんな中、ご縁があって鳥取大学にいらした伊福伸介先生(現・生存圏研究所 生物機能材料分野 教授)の研究室に講師として着任し、カニ殻由来のキチンナノファイバーの研究に従事しました。有機化学・超分子科学・界面科学の知見を活かしながら、天然化合物をバイオマスとして活用する研究の奥深さと面白さに目を開かされました。

現在、生物機能材料分野では、森林や海から得られるバイオマスであるナノセルロースやナノキチンの利活用に取り組んでいます。木材や甲殻類の優れた特性は、その分子構造だけでなく、天然高分子とそれらがつくる階層的な構造、いわば「分子同士が助け合ってできた超構造」によるところが大きいと考えられます。今後も、有機化学・超分子科学・界面科学の視点を活かしながら、木材をはじめとする生物由来材料の持つ新しい価値を生存圏研究所から発信していきたいと考えています。