研究内容/光を用いた観測

レーザー光を上空に照射して大気を観測するライダー、

高感度のCCDで超高層大気の微弱な発光を捕らえて大気の水平構造を調べる大気光イメージャなど、

最新の光デバイスを用いた大気の観測研究を行っています。

ライダーの原理

レーザー光を大気上空に向かって発射すると大気分子や空中に漂うエアロゾル(微粒子)などで散乱され、

大型の望遠鏡で受信することができます。

受信信号を解析することで、大気の温度、水蒸気量、オゾンなどの大気微量成分、エアロゾルや雲の特性、

さらに風速など、種々の大気パラメータの高度分布が計測できます。

距離(高度)分布が正確にわかるのがライダーの特徴で、レーダーと同様です。

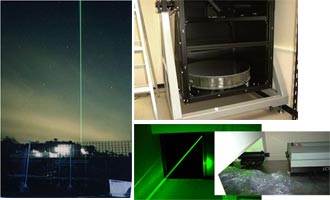

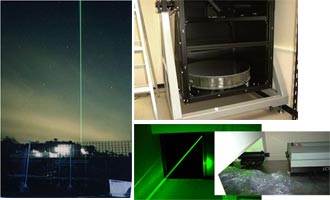

信楽MU観測所 レイリー・ラマンライダー

信楽MU観測所では、レイリー・ラマンライダーを2000年に開発導入しましたが、

さらに回転ラマンライダーへの改良を行い、現在では地上1kmから90kmの大気温度を連続的に観測できるほか、

高度10数kmまでの水蒸気を観測できます。

信楽レイリーラマンライダーでの大気温度観測例

地表近く(1km)から高度90kmまでの温度を連続計測できるライダーは国内唯一、世界でも数箇所しかありません。

水蒸気の観測例

ラマン散乱を用いた水蒸気のライダー観測は、

天気が晴またはうす曇であるかぎり正確に水蒸気量の高度分布が測定できます。

ラジオゾンデによる較正法、広い高度範囲の解析法など、観測も改良が続けられています。

信楽レイリー・ラマンライダーの改良

回転ラマンライダーを導入して世界でも最高性能のレイリー・ラマンライダーとなりましたが、

さらにチャンネルの増設、観測のルーチン化、自動化などに取り組んでいます。

小型ラマンライダーの開発

境界層内の水蒸気を観測する小型可搬出かつ安価なライダーを開発しています。RASSと組みあわせると威力を発揮します。

レーザー光を大気上空に向かって発射すると大気分子や空中に漂うエアロゾル(微粒子)などで散乱され、

大型の望遠鏡で受信することができます。

受信信号を解析することで、大気の温度、水蒸気量、オゾンなどの大気微量成分、エアロゾルや雲の特性、

さらに風速など、種々の大気パラメータの高度分布が計測できます。

距離(高度)分布が正確にわかるのがライダーの特徴で、レーダーと同様です。

レーザー光を大気上空に向かって発射すると大気分子や空中に漂うエアロゾル(微粒子)などで散乱され、

大型の望遠鏡で受信することができます。

受信信号を解析することで、大気の温度、水蒸気量、オゾンなどの大気微量成分、エアロゾルや雲の特性、

さらに風速など、種々の大気パラメータの高度分布が計測できます。

距離(高度)分布が正確にわかるのがライダーの特徴で、レーダーと同様です。

信楽MU観測所では、レイリー・ラマンライダーを2000年に開発導入しましたが、

さらに回転ラマンライダーへの改良を行い、現在では地上1kmから90kmの大気温度を連続的に観測できるほか、

高度10数kmまでの水蒸気を観測できます。

信楽MU観測所では、レイリー・ラマンライダーを2000年に開発導入しましたが、

さらに回転ラマンライダーへの改良を行い、現在では地上1kmから90kmの大気温度を連続的に観測できるほか、

高度10数kmまでの水蒸気を観測できます。

地表近く(1km)から高度90kmまでの温度を連続計測できるライダーは国内唯一、世界でも数箇所しかありません。

地表近く(1km)から高度90kmまでの温度を連続計測できるライダーは国内唯一、世界でも数箇所しかありません。

ラマン散乱を用いた水蒸気のライダー観測は、

天気が晴またはうす曇であるかぎり正確に水蒸気量の高度分布が測定できます。

ラジオゾンデによる較正法、広い高度範囲の解析法など、観測も改良が続けられています。

ラマン散乱を用いた水蒸気のライダー観測は、

天気が晴またはうす曇であるかぎり正確に水蒸気量の高度分布が測定できます。

ラジオゾンデによる較正法、広い高度範囲の解析法など、観測も改良が続けられています。