センター概要

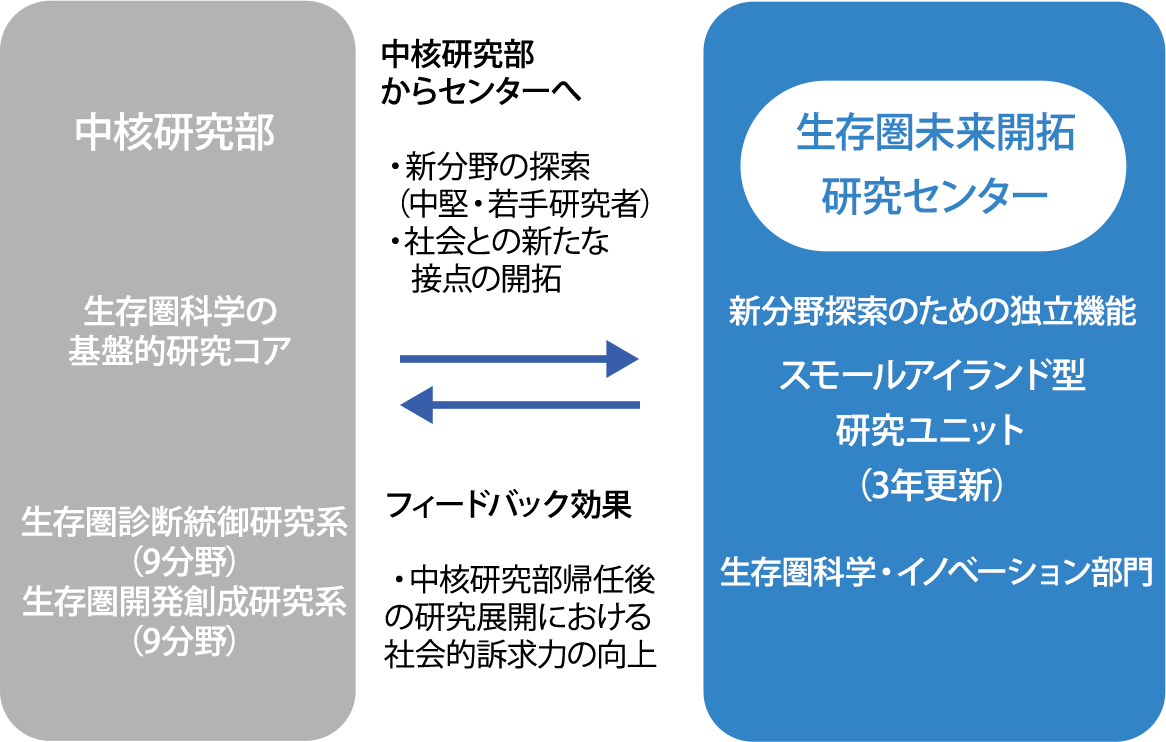

令和4年4月より、生存圏科学のさらなる可能性を探究する研究組織として生存圏未来開拓研究センターを設置しました。共同利用・共同研究拠点における学際性や萌芽性を活かした新分野開拓を行うとともに拠点の運営体制を効率化することを目指します。このセンターでは、中核研究部の中から候補となる研究グループ(研究ユニット)が所属し新分野の探索を試みます。センター内の研究ユニットは恒常的なものとはせず、3年毎を目途に活動の見直しを行い、中核研究部との人事交流を図りながら、新たなユニットの創設を推進します。

そのために次の2つの機能を重視します。変化の激しい社会情勢の中で、広範な基礎的知見を提供し得る学際研究機能と実効的な社会連携機能です。前者では研究分野間の交流のみならず、温故知新といった時間軸にまで拡張した学際性が、後者では国や産業界に加えて多様な社会との連携が、それぞれ重要となってきます。これら2つが有効に機能することで、持続的な新分野開拓を促し、生存圏科学の新たな一面を生み出していくことを可能にします。

スモールアイランド型研究ユニットの活動

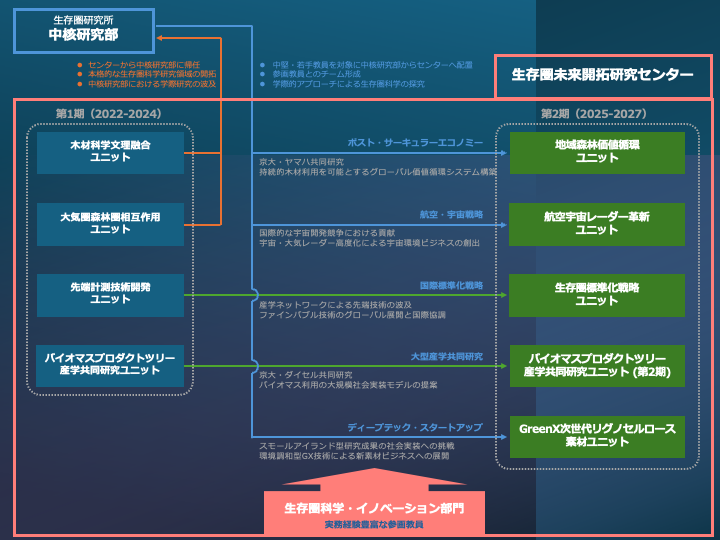

3年間を基本単位として活動するスモールアイランド型研究ユニットは生存圏未来開拓研究センターの重要な特徴の一つです。

第2期(2025年-2027年)では、5つのユニット、「地域森林価値循環ユニット」、「航空宇宙レーダー革新ユニット」、「生存圏標準化戦略ユニット」、「バイオマスプロダクトツリー産学共同研究ユニット(第2期)」、「GreenX次世代リグノセルロース素材ユニット」が、生存圏科学の確立に向けた学際研究(Inter- and/or Transdisciplinary research)を推進しています。

なお、センター内に設置された「生存圏科学・イノベーション部門」は、中核研究部の教員と実務経験豊富な参画教員とのチーム形成を通じて、実践的な学際研究体制をさらに強化する役割を担っています。

中核研究部とセンターとの相互作用

生存圏研究所では、中核研究部とセンターの間で生じる様々な相互作用が、生存圏科学に関するユニークな研究の推進に貢献しています。

スモールアイランド型研究ユニットに加え、中核研究部とセンターの教員が協力して、学術関係者および一般参加者向けのオンライン公開講座を開催しています。学際的なトピックを年間テーマとして設定し、各教員の研究分野に基づきつつも分野の壁を超えた幅広い議論を行っています。

2025年4月には、生存圏研究所所属教員30名が執筆した書籍『京大研究からわかるサステナビリティ』(オーム社)を出版しました。この書籍は、生存圏研究所が目指す「サステナビリティ」の概念を分かりやすく解説しています。

センター機能強化の方向性:学際性と生存圏科学

学際性の概念として、

単一学問分野同士が相互乗り入れせずに境界を接して連携している学際性(Multidisciplinarity)、

学問分野が相互に乗り入れ共通の研究課題を設定して連携する形態(Interdisciplinarity)、

さらに、学問分野以外にも社会を構成する多様なステークホルダーの知までを含む連携形態(Transdisciplinarity)

にまで拡張して考慮する必要があります。

既存学問分野の縦割りに捉われず多様な分野同士の融合により新たな研究課題を洞察すること(Interdisciplinarity)が基本であることには変わりはありませんが、複雑化の一途をたどる社会課題への応対にはアカデミア以外との連携、特に学術的には十分に体系化されていない“知”をどのように取り込むのか(Transdisciplinarity)が重要になってきます。

R6年度公開講座

R6年度公開講座