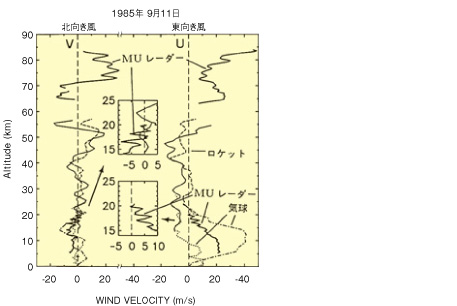

MUレーダー観測およびロケット・気球などとの協同観測により大気波動の特性や地球大気全体の大気循環や温度構造に与える影響が定量的に明らかにされました。

MUレーダー観測およびロケット・気球などとの協同観測により大気波動の特性や地球大気全体の大気循環や温度構造に与える影響が定量的に明らかにされました。

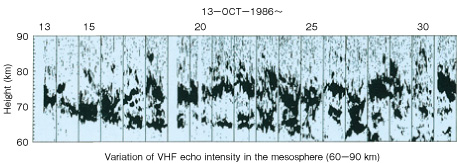

上空に伝搬した大気波動が不安定になり乱流が生成される様子が乱流からの電波散乱を用いて詳細に研究されました。

上空に伝搬した大気波動が不安定になり乱流が生成される様子が乱流からの電波散乱を用いて詳細に研究されました。

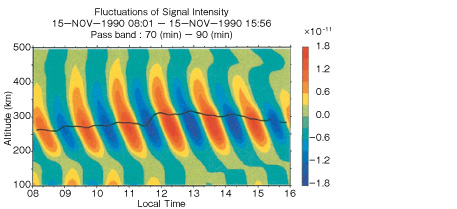

高度200−500kmの電離圏からの散乱では、アジア域唯一のISレーダーとして超高層大気の変動を明らかにしました。

高度200−500kmの電離圏からの散乱では、アジア域唯一のISレーダーとして超高層大気の変動を明らかにしました。

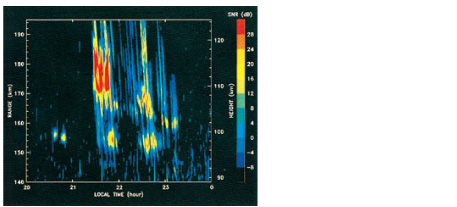

地球の磁力線に直交する方向(日本では北)からの強い電波散乱エコーを観測し、さらにロケットや光学観測との協同観測で中緯度電離圏のFAIの仕組みを解明しました。

地球の磁力線に直交する方向(日本では北)からの強い電波散乱エコーを観測し、さらにロケットや光学観測との協同観測で中緯度電離圏のFAIの仕組みを解明しました。

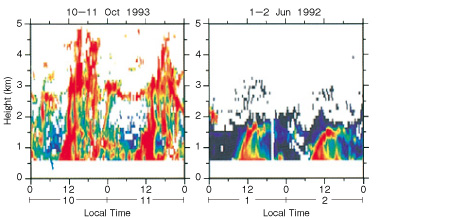

MUレーダーを小型化した境界層レーダーを開発し、信楽およびインドネシアで観測して中緯度と熱帯の大気境界層の顕著な違いを明らかにしました。

MUレーダーを小型化した境界層レーダーを開発し、信楽およびインドネシアで観測して中緯度と熱帯の大気境界層の顕著な違いを明らかにしました。

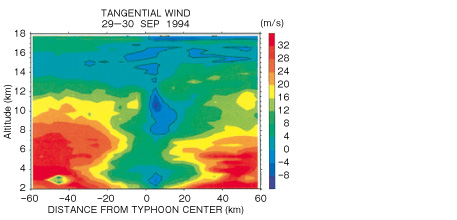

鉛直風も観測できるMUレーダーは上昇下降流を伴う雲対流など気象観測でも威力を発揮します。1994年26号台風は信楽上空を通り、台風の断面の詳細な構造を捉えることに成功しました。

鉛直風も観測できるMUレーダーは上昇下降流を伴う雲対流など気象観測でも威力を発揮します。1994年26号台風は信楽上空を通り、台風の断面の詳細な構造を捉えることに成功しました。

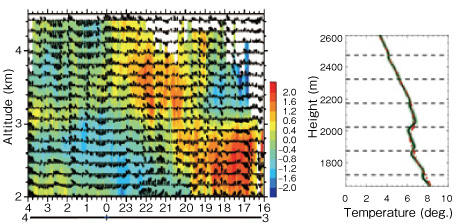

地上から出す音波での電波散乱を利用して大気の温度を計測するRASSシステムを開発しました。前線の断面など気象擾乱をこれまでにない時間分解能で観測し、複雑な気象現象の実態を明らかにしました。また、MUレーダー観測強化システムを用いた微細鉛直構造観測アルゴリズムも開発されています。

地上から出す音波での電波散乱を利用して大気の温度を計測するRASSシステムを開発しました。前線の断面など気象擾乱をこれまでにない時間分解能で観測し、複雑な気象現象の実態を明らかにしました。また、MUレーダー観測強化システムを用いた微細鉛直構造観測アルゴリズムも開発されています。

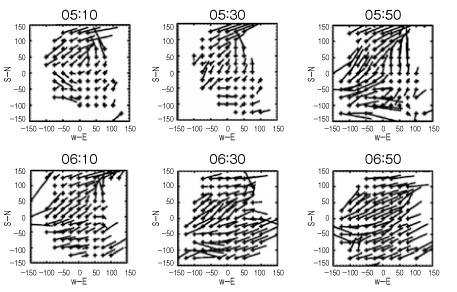

地球に降り注ぐ流星飛跡により散乱される電波から風速を測定できます。MUレーダー観測強化システムを用いることで、すぐれた水平分解能で風速分布を観測することができるようになりました。

地球に降り注ぐ流星飛跡により散乱される電波から風速を測定できます。MUレーダー観測強化システムを用いることで、すぐれた水平分解能で風速分布を観測することができるようになりました。

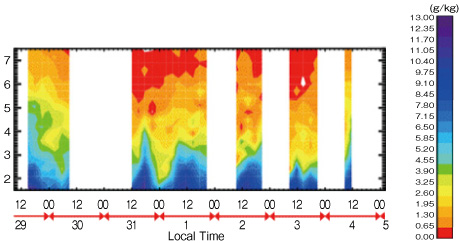

大気からの散乱電波を詳細に解析することで、対流圏の水蒸気の分布を連続観測する技術を開発しました。天候に関わりなく水蒸気を推定できることから激しい気象擾乱の解明への応用が期待されています。

大気からの散乱電波を詳細に解析することで、対流圏の水蒸気の分布を連続観測する技術を開発しました。天候に関わりなく水蒸気を推定できることから激しい気象擾乱の解明への応用が期待されています。

MUレーダー観測強化システムを用いたイメージング観測により、いままでにない微細な大気の鉛直構造が観測できるようになりました。これにより、大気中の乱流や層構造が短期間に変動する様子が明らかになりました。

MUレーダー観測強化システムを用いたイメージング観測により、いままでにない微細な大気の鉛直構造が観測できるようになりました。これにより、大気中の乱流や層構造が短期間に変動する様子が明らかになりました。