Home Member Research Publication Education Photo Contact

NEWS

2025.6.28. Publication

ピンピンさん(研究員)らの論文が New Phytologist に掲載されました!

2025.6.28. Presentation

第7回リグニン学会特別セミナーで飛松教授が講演を行いました。

2025.6.16. Publication

巽助教らの論文が Journal of Plant Research に掲載されました!

2025.6.5. Publication

スパトミさん・ラムさんらの論文が Plant Physiology の News and Views でハイライトされました!

2025.5.2. Publication

徳州学院、青島大学、テネシー大学等との共同研究に関する論文が International Journal of Biological Macromolecules に掲載されました!

2025.4.27. Publication

京大・矢崎研との共同研究に関する論文が The Plant Journal に掲載されました!

2025.4.25. Publication

スパトミさん(研究員)・ラムさん(研究員)らの論文が Plant Physiology に掲載されました!

2025.4.24. Home

2025.4.17. Publication

奈良先端大・吉田聡子研との共同研究の論文(プレプリント)が bioRxiv にポストされました!

2025.4.7. Photo

2025.4.5. Photo

2025.3.31. Member

2025.3.31. Member

研究員の謝冰さんが京都大学大学院農学研究科(高野俊幸研)の助教にご栄転されました。謝さん、2年間、大変ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします!!

2025.3.31. Member

坂本正弘特任教授が退職されました。坂本先生、長い間、大変ありがとうございました!

2025.3.31. Photo

ブリティッシュコロンビア大のShawn Mansfield教授がお招きしてセミナーを開催しました。Shawn先生、ありがとうございました!

2025.3.25. Publication

Pingpingさん(D3)らの論文(プレプリント)を bioRxiv にポストしました!

2025.3.24. Photo

博士及び修士課程(3月卒業)の学位授与式が行われました。おめでとうございます!

2025.3.20. Award

山本千莉さん(D3)の第1回日本木材学会優秀学生賞の授賞式が日本木材学会大会(仙台)で行われました。おめでとうございます!

2025.3.18. Presentation

仙台で開催された国際木材学会及び日本木材学会年次大会に参加し、研究発表を行いました!

2025.3.14. Presentation

金沢で開催された日本植物生理学会年次大会に参加し、研究発表を行いました!

2025.3.4. Publication

木村さん(研究員)の論文が The Plant Journal に掲載されました!

2025.3.2. Publication

木村さん(研究員)の中国科学院CAS・Cui先生、奈良先端大・吉田先生らとの共同研究の論文が Plant Communications に掲載されました!

2025.2.19. Publication

謝さん(研究員)の論文が Journal of Wood Science に掲載されました!

2025.2.12. Presentation

Pingpingさん(D3)の公聴会が行われました。お疲れ様でした!!

2025.2.10. Presentation

2025.2.8. Presentation

日本農芸化学会関西支部例会(@京都大学)で高江洲くん(D2)が発表しました!お疲れ様でした!

2025.1.28. Award

山本千莉さん(D3)が第1回日本木材学会優秀学生賞を受賞されました。おめでとうございます!

2025.1.24. Presentation

TOPICS

場所 京都大学 吉田キャンパス

及び Zoom ハイブリッド開催(研究室見学会は対面のみ)

参加登録 専攻ウェブサイト から事前登録してください。当日参加もOKです。

スケジュールなど詳細は こちら から。

本年度の入試説明会は終了しましたが、個別の相談と研究室見学(オンラインも可)は随時受け付けています。ご希望の方は、こちら からお問い合わせください!!

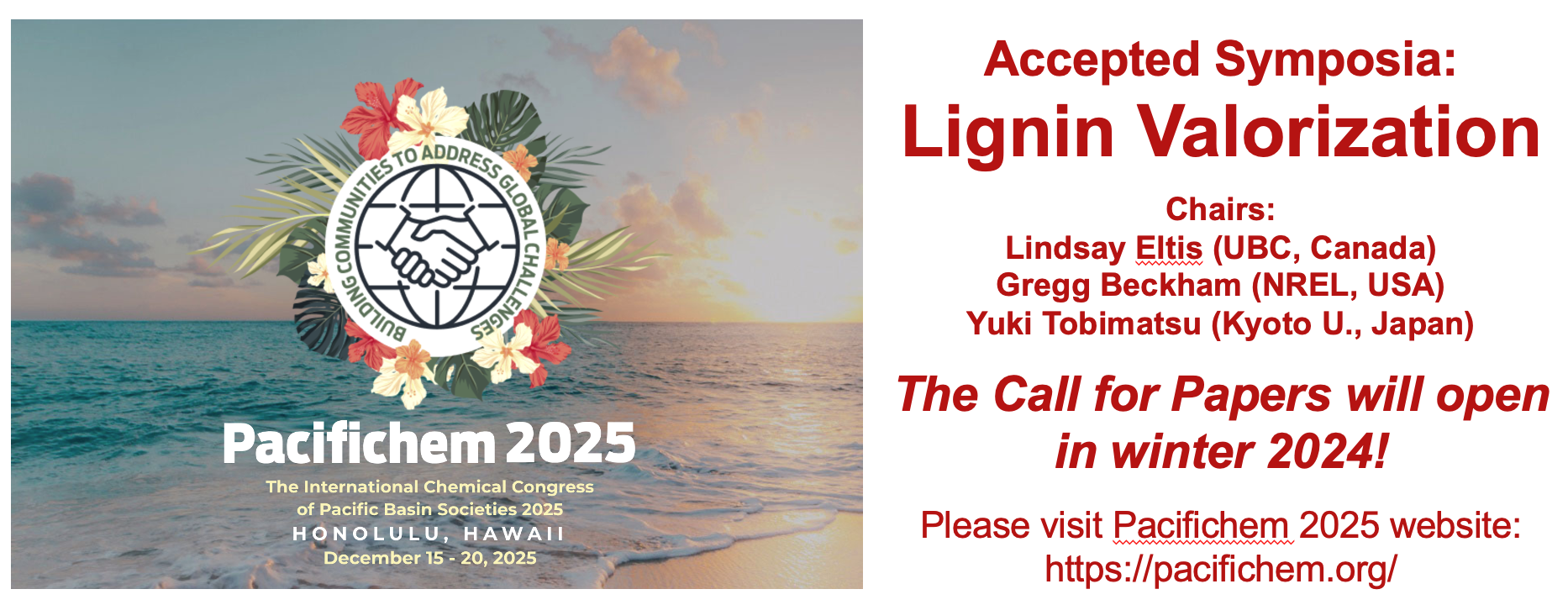

シンポジウム ”Valorizing Lignin” を開催します!!