地域森林価値循環ユニット

担当教員:仲井一志(特定准教授)・田中聡一(助教)

現在、地球上にはおよそ7万種もの樹木が存在し、その多くが南米、東南アジア、アフリカなどの熱帯地域に分布しています。「森羅万象」という言葉のとおり、森林はあらゆる生命や営みに関わる重要な生態系であり、樹木が茂るその姿は、まさに小宇宙とも呼ぶにふさわしい、地球のかけがえのない財産です。人類は太古の昔から森に分け入り、木を使って道具をつくり、火を起こし、生活を築いてきました。現代においても、木は日用品から楽器のような嗜好品に至るまで、私たちの暮らしに深く関わり続けています。その温もりや香り、美しさ、音は、いまなお人々を魅了しています。

地域森林価値循環ユニットは、森林と地域社会に内在する価値を再発見し、それらを再生的(Regenerative)に活かす新たな価値の循環システムを創出することを目的としています。私たちは森林資源を、生態系・文化・経済をつなぐ価値の媒介としてとらえ、森林の原産地と利用者が対等な関係で価値を共創・循環させる「ポスト・サーキュラー」な仕組みの構築を目指しています。

私たちが注目するのは、特定の用途において「木でなくてはならない」特性を持つ希少な樹木種です。とりわけ、楽器に使われる木材の多くは、他素材では代替困難な性質をもち、限られた地域の豊かな生態系の中でしか生育できないものも少なくありません。これらの木をめぐる生態系と地域社会の関係性、そして木材の特性を裏づける材料構造の可視化(ビジュアライゼーション)を通して、地域に根ざした森林管理、生産・加工技術、利用現場、そしてグローバルな利用者との対話を重ねながら、森林と地域の価値を革新する実践知の構築に取り組んでいます。

タンザニアの希少種の保全と循環型エコシステムの創出

東アフリカに位置するタンザニアは、キリマンジャロやセレンゲッティに代表される豊かな自然環境を有する一方で、2000年代以降の都市部の急速な経済成長により森林伐採が進み、慢性的な木材不足に直面しています。その中で、乾季と雨季が交互に訪れる半乾燥季節林と呼ばれるミオンボ林(Miombo woodland)は、クラリネットやオーボエなどに使われるアフリカン・ブラックウッド(Dalbergia melanoxylon)の自生地としても知られています。

私たちは、現地NGOや民間企業と連携し、アフリカン・ブラックウッドの持続可能な資源化と地域循環型エコシステムの創出に取り組んでいます。森林内での天然更新のメカニズム解明や、植林による資源補完、材料の効率的な利用技術の開発を進めるとともに、地域の基幹産業である農業と共存可能な森林保全モデルを構築し、社会実装を目指しています。

北海道のアカエゾマツを題材とした地域森林資源の育成と有効活用

北海道の冷涼な気候と広大な大地には、アカエゾマツ(Picea glehnii)をはじめとする針葉樹の人工林が広がり、地域の林業と深く関わってきました。かつては天然の大径材が集められ、グランドピアノの響板材として日本のピアノ産業を支えてきたアカエゾマツですが、現在ではその用途の多くが欧州トウヒ(Picea abies)やシトカスプルース(Picea sitchensis)などの外国産材に移っています。

しかし、国産人工林材としてのポテンシャルは今もなお残されており、本ユニットでは民間企業と連携しながら、アカエゾマツの成長特性や木材物性に関する科学的な解析を通じて、高付加価値材として人工林を育成するための方法論の開発と、プロダクト視点での新たな価値創出に取り組んでいます。

木材のマクロスケールでの組織構造解析によるカテゴライズ

広葉樹の木材は、樹種ごとに異なる組織構造や微細構造をもち、それを構成する化学組成(例えばリグニンや抽出成分など)も多様です。木材が示す物理的特性は、これらの要素が複合的に作用した結果と考えられています。しかし、特に希少木材に見られる独自の物性や使用特性の起源については未解明な部分が多く、その木材が「なぜ使われてきたのか」「どのように価値を持つようになったのか」といった歴史的背景も、十分には記録されていません。

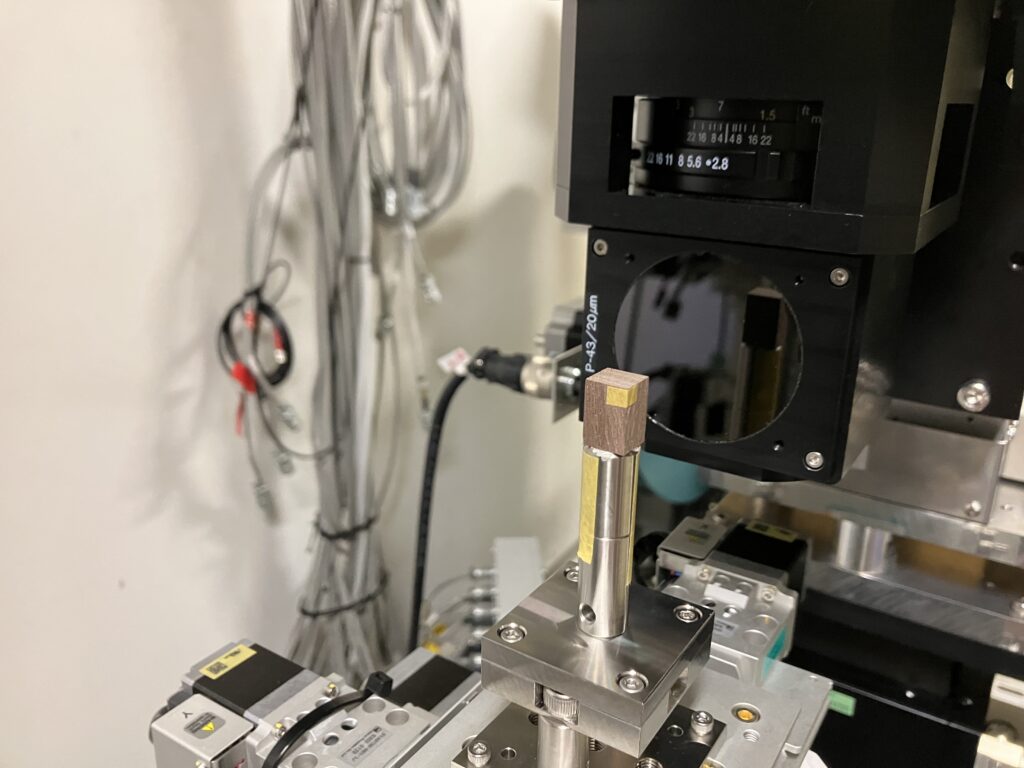

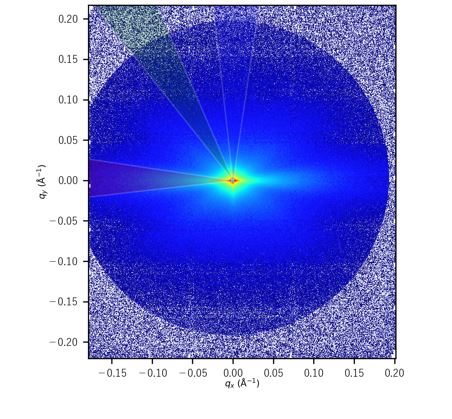

本ユニットでは、放射光施設SPring-8(理化学研究所)をはじめとする最先端の観察技術を活用し、木材のナノ・ミクロスケールの微細構造・細胞構造だけでなく、マクロスケールにおける組織構造のネットワークの定量化を進めています。さらにその構造と、物性(特に振動特性、レオロジー特性、および強度特性)との関係を明らかにすることで、木材がもつ機能的価値を科学的に再評価し、サステナブルな木材利用につながる知の構築を目指しています。