第145回定例オープンセミナー資料

第145回定例オープンセミナー資料

2012年1月18日

題目

GPS全電子数観測により捉えられた東北地方太平洋沖地震後の電離圏変動

Ionospheric disturbances detected by GPS total electron content observation after the 2011 Tohoku earthquake

発表者

津川卓也 (情報通信研究機構・主任研究員)

関連ミッション

- ミッション 1 (環境計測・地球再生)

- ミッション 3 (宇宙環境・利用)

要旨

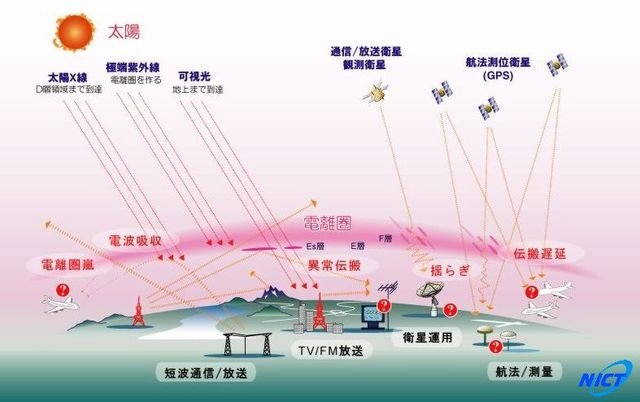

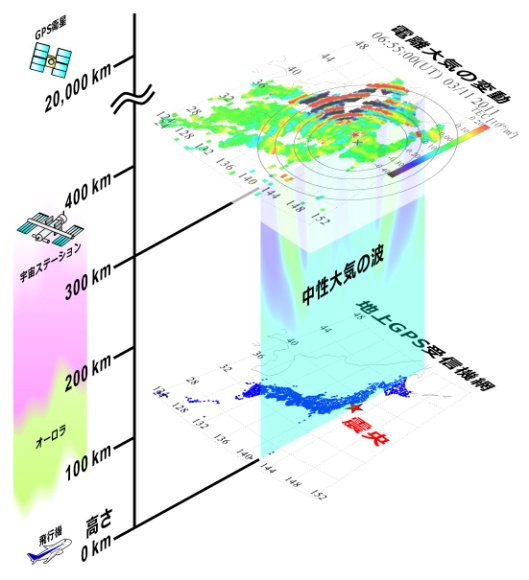

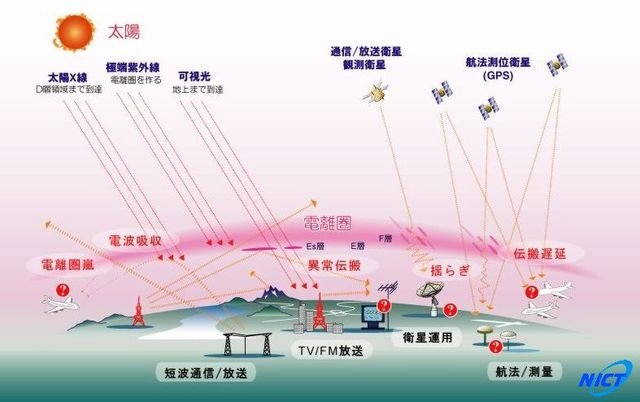

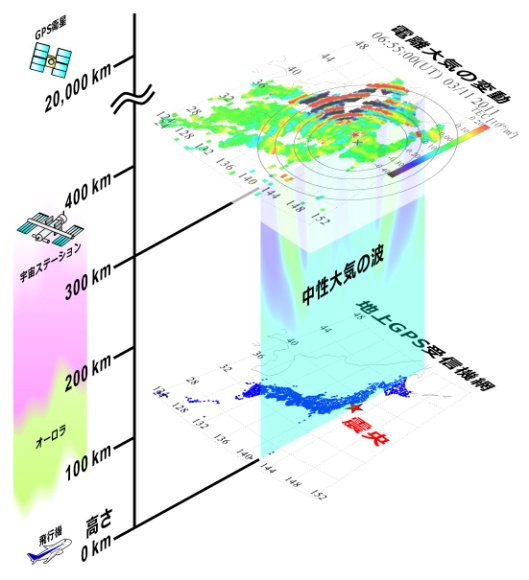

高さ約 60 km 以上の地球の大気は、太陽からの極端紫外線等によってその一部が電離され、プラスとマイナスの電気を帯びた粒子から成る電離ガス(プラズマ)となっています。このプラズマ状態の大気が濃い領域を電離圏(でんりけん)と呼びます。この「宇宙の入り口」とも言える電離圏は、高さ 300 km 付近でプラズマの濃さ(電子密度)が最も高く、短波帯の電波を反射したり、人工衛星からの電波を遅らせたりする性質を持ちます。電離圏は、太陽や下層大気の活動等の影響を受けて常に変動しており、しばしば短波通信や、衛星測位の高度利用、衛星通信等に障害を与えます(図 1)。このような電離圏の変動の監視や、その予報につながる研究を行うため、情報通信研究機構では、イオノゾンデ網による電離圏定常観測に加え、京都大学、名古屋大学と共同して国土地理院の GPS 受信機網を利用した電離圏全電子数観測を行っています。この観測の中で、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震(マグニチュード 9.0)の約 7 分後から数時間にかけ、震源付近から波紋のように拡がり電離圏内を伝播する大気波動を捉えました(図 2)。このような電離圏内の波は、2004 年のスマトラ地震や 2010 年のチリ地震等、ほかの巨大地震でも観測されていますが、高い分解能かつ広範囲に、現象の起こり始めから伝播過程までの全体像を詳細に捉えたのは今回が初めてです。本セミナーでは、捉えられた現象の全体像を紹介し、その生成機構について議論します。また、GPS 電離圏観測の今後の展望についても触れたいと思います。

|