第123回定例オープンセミナー資料

第123回定例オープンセミナー資料

第123回定例オープンセミナー

題目

植物で自動車を創る

—生存圏フラッグシップ共同研究 “バイオナノマテリアル” の紹介—

Bio-nanomaterials for Automotive Parts

発表者

矢野浩之 (京都大学生存圏研究所・教授)

関連ミッション

要旨

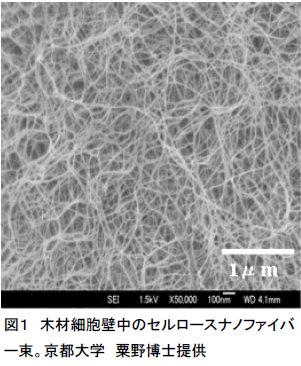

木材を始めとする植物材料の基本構成単位である細胞は幅 10–50 nm のナノファイバーで構築されている。このナノファイバーは、セルロースの伸びきり鎖微結晶で出来ているため、鋼鉄の 1/5 の軽さで、その 5 倍の強度 (2–3 GPa) を有している。また、線熱膨張係数がガラスの 1/10 以下 (0.1 ppm/K) と極めて小さい。さらに、弾性率が −200 ℃ から +200 ℃の範囲でほぼ一定である。ナノファイバーレベルまでの解繊コスト、ナノファイバー故の取り扱いの難しさなどから、その工業的利用はこれまでほとんどなされてこなかったが、新規の低環境負荷グリーンナノ材料として、北欧や北米で、近年、急速に研究が活発化している。

セルロースナノファイバーは主として木材パルプの機械的解繊によって製造される。解繊性を向上させる目的で化学修飾や酵素処理、酸処理等が前処理として行われることもある。木材以外に、稲ワラや麦ワラ等の農産廃棄物、古紙、砂糖大根やジャガイモの絞りかす等の産業廃棄物からも幅 10–50 nm 幅のナノファイバーが容易に得られる。

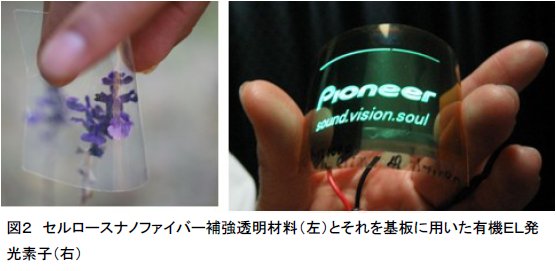

セルロースナノファイバーは、その軽量・高強度の特性を活かして、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂の補強について検討されている。重要なターゲットは、自動車用軽量・高強度材料の開発である。また、光の波長に比べ十分に細いことから、透明材料を透明性を損なうことなく補強できる。これまでに、プラスチックの様にフレキシブルで、ガラスのように熱膨張が小さい透明材料が開発されており、Roll to Roll プロセス用の透明基板として注目されている。ナノファイバーをスキャフォールドに用いた機能性ナノ材料も開発されている。その他、紡糸して極細・高強度繊維材料を製造したり、フィルターや濾過材に用いることも可能である。あるいは、ノンカロリーの食物繊維(ダイエッタリ-ファイバー)、安心安全な食べられるナノファイバーとしての利用も考えられる。

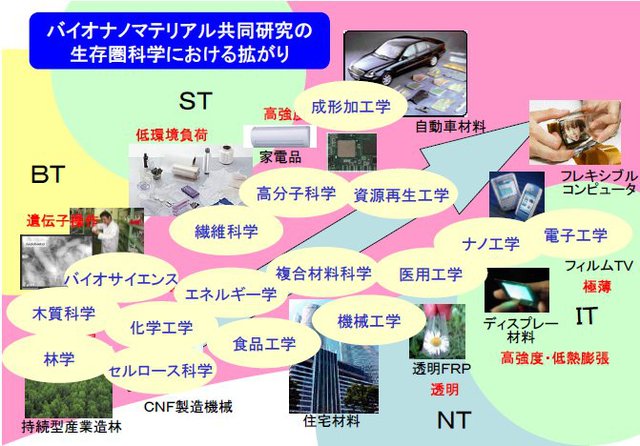

この様に、セルロースナノファイバーは、我が国における川上から川下までの幅広い産業、すなわち、製紙産業、化学産業、繊維産業、自動車産業、IT 産業、食品産業、医療産業、成型加工業等に関わる材料であり、即効性があるため、低炭素社会の急速な実現とともに、短期間での大きな経済効果が期待できる。

|