|

|

第5回(2004年第3回)定例オープンセミナー資料2004年12月24日 (その1)題目植物・根圏微生物共生系による内分泌攪乱物質の環境浄化 発表者廣岡孝志 (京都大学生存圏研究所・ミッション専攻研究員) 関連ミッション

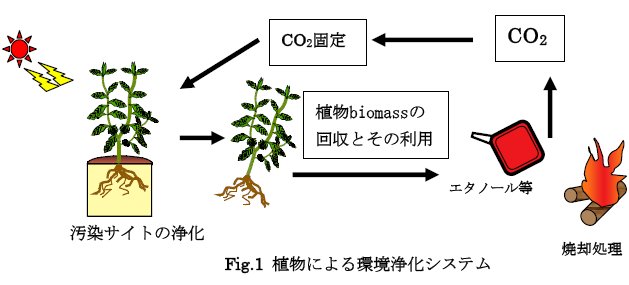

要旨1) はじめに —内分泌攪乱物質による環境汚染と植物を利用したその浄化について—近年、動物の内分泌攪乱作用を有する、いわゆる内分泌攪乱物質(Endocrine Disrupting Chemicals: 以下 EDCs)による環境汚染が問題になっている。EDCs は非常に低い濃度で人や動物、あるいは魚介類の正常な発育や性決定などに影響を与える疑いがあり、生態系に対する悪影響が懸念されている。さらに、これらの中には環境中での化学的もしくは生物的分解作用に対して高い抵抗性を有し、長期間環境中に残留し、生態系を構成する生物種に対し多大な悪影響を与える可能性が指摘されているものも含まれている。従って、これら EDCs の環境からの浄化技術の開発は、人の健康を守るだけでなく生態系の保全においても重要な課題である。 近年、EDCs など低濃度で拡散汚染を引き起こしている汚染物質の浄化に対し、従来の物理・化学的な処理技術に変わり、環境低負荷かつ低コスト浄化技術として、植物を利用して汚染環境を浄化する phytoremediation 技術の適用が注目されている。 環境浄化に対する植物の最大の長所は、太陽エネルギーを駆動力とし大気中の CO2 を炭素源として生育できること、また、微生物と異なり取り扱うバイオマスが大きいことにある。従って、Bioremediation に利用されてきたバクテリア等の従属栄養微生物と異なり、植物は貧栄養条件下(有機栄養成分に関して)においても浄化に必要なバイオマスの増加と維持が可能であり、その管理と回収も比較的容易であるといった利点を持っている。また、回収した植物バイオマスは、エタノールなどのバイオマスエネルギー生成の原材料として利用することができることから、植物は汚染浄化と生産バイオマスの有効利用を行う資源循環型 (sustainable) の環境浄化技術の構築に極めて適した生物素材であると考えられる (Fig. 1)。 2) プロジェクトの概要植物を用いた環境浄化技術は、EDCs のように低濃度・拡散汚染を起こしている汚染物質の浄化処理に適していると考えられる。しかし、本方法の短所としては、処理にかかる時間が長いことが指摘されている。これは、種々の環境要因により引き起こされるストレスにより、植物の生長速度が低下することにも起因している。一方、自然界には、植物の生長を促進させることのできる根圏微生物(Plant growth-promoting rhizobacteria: 以下 PGPR)が存在している。もし、植物種の EDCs に対する吸収・蓄積能力を PGPR の植物に対する成長促進作用を利用して向上させることができれば、EDCs を汚染環境から迅速かつ効率的に浄化できると考えられる (Fig. 2)。そこで本研究では、植物・根圏微生物(PGPR)共生系を用いた EDCs の環境浄化技術の確立に向けた基礎的な技術と情報を得ることを目的に、植物の EDCs に対する吸収・蓄積能力の評価と根圏微生物 PGPR の植物成長促進作用を利用したその能力の向上についての評価を行う。 3) プロジェクト進行状況(10月1日~12月24日)

|