第185回定例オープンセミナー資料

| 開催日時 | 2014/10/08(水曜日) |

|---|---|

| 題目 |

大気微量成分観測に基づく大気輸送過程の評価 Exploration into evolution of solar-planetary environments: Solar variation and atmospheric escape from terrestrial planets |

| 関連ミッション |

ミッション 3 (宇宙環境・利用) |

発表者

関華奈子 (名古屋大学太陽地球環境研究所・准教授)

要旨

1. 最も身近な宇宙:太陽地球圏の概要

地球表層の平均気温は摂氏約 15 ℃。地球は惑星表面の約 70 % を海に覆われた水惑星であり、適度な大気圧と温室効果ガスを含む大気が、私たちの住むこの星を、温暖湿潤で地球型生命にとり生存可能な環境に保っています。しかし、この大気環境は絶妙なバランスの上に成り立っているため、地球型惑星の進化の過程で、このような環境が形成されることは自明ではありません。大気大循環や宇宙への大気流出など、惑星表層環境を規定する大気ダイナミクスのエネルギー源は太陽です。太陽系内の惑星は、太陽からの電磁放射(太陽放射)と質量放出(太陽風)の両方に常に曝されて進化してきました。太陽の変化にともない変動する、惑星表層から惑星近傍の宇宙空間に至る惑星の勢力圏を、ここでは「太陽惑星圏」と呼びます。

1960 年代から本格的に人類の宇宙進出が進み、人工衛星によって地球周辺さらには太陽系内の宇宙空間の直接探査が可能になるにつれて、我々をとりまく最も身近な宇宙、太陽地球圏の理解は飛躍的に進んできました。可視光域の太陽放射は大気大循環など下層大気のダイナミクスを駆動し、紫外線や X 線など短波長の太陽放射は惑星の上層大気を電離し、電離圏を形成します。物質は電離されると電磁場の影響を受けて運動することになります。一方で、太陽からは、約 100 万度という高温のために中性ではいられず電離された太陽大気が常に太陽系内の宇宙空間に吹き出しており、この質量放出を太陽風と呼びます。惑星の大気圏の外縁部では、この太陽風と惑星起源の電離された大気とが相互作用します。この結果、地球表層から太陽風の吹き抜ける惑星間の宇宙空間まで、その場所を特徴づける物理量が大きく変化し、複数の領域からなる複雑な構造を持つことになります。ここでは地球の例を示しましたが、このように、太陽からの電磁放射と太陽風とを受けた結果、地球に限らず、惑星の周辺には、その星の持つ条件に応じて独自の惑星圏が形成されています。

2. 地球型惑星のハビタブルゾーン(生命居住可能領域)

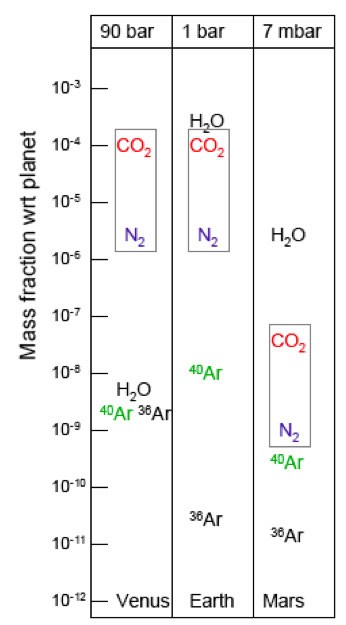

私達の住む太陽系には 4 つの地球型惑星が存在します。このうち、水星を除き、金星、地球、火星には大気があり、惑星の表層環境を決定づけています。金星の表面大気圧は約 90 気圧、大気主成分は二酸化炭素(CO2)で、温室効果のため表面気温が 400 ℃を超え、液体の水など存在しない灼熱の世界が金星です。一方、火星は金星と同じ CO2 大気を持ちながら大気圧は地球の 1 % 以下、火星表面には寒冷で乾燥した世界が広がっています。金星と火星の差を引き起こしたのは、宇宙空間への大量の CO2 大気の流出ではないかという説が近年有力視されています(図 1)が、既存の理論での説明は難しく、そのメカニズムはわかっていません。地球も加え、何故これら 3 つの惑星は大きく異なる惑星圏環境を持つに至ったのでしょうか?

図 1:大気を持つ地球型惑星の組成重量比の比較。同様のC02/N2比を持つにも拘わらず、

火星におけるC02の比が金星、地球に比べ3桁以上低いことから、大量の大気が宇宙空間に流出したことを示唆している。

[Chassefiere et al., Planet. Spa. Sci., 2007]

現在の地球、金星、火星の表層環境の温度は、大気による温室効果や大気中の雲生成の影響を抜きに理解することはできません。もし、(太陽光反射率はそのままで)大気による温室効果がなかったとしたら、金星、地球、火星の表層気温は、各々 −50 ℃、−18 ℃、−57 ℃になると予想されます。地球型生命が居住可能な領域を表すのに、ハビタブルゾーン(生命居住可能領域)という概念があります。ここでは、ハビタブルゾーンは、惑星表面に長期間にわたって液体の水が存在できるような、中心星からの距離の範囲を意味します。場合によっては、木星や土星のようなガス惑星のまわりを周る氷衛星の地下海なども広義のハビタブルゾーンに含まれますが、ここでは地球型の惑星表層に液体の水が存在できる狭義のハビタブルゾーンに注目しましょう。

生命居住可能性の観点から、前述の疑問: 何故、金星、地球、火星は大きく異なる惑星表層環境を持つに至ったのか、を見直してみますと、金星、火星は適度な温室効果を持つことが仮にできれば、それほど悪い場所にはいないのです。それなのにどうして、ここまで生命惑星である地球と異なる表層環境を持つに至ったのでしょうか?この問いに答えるためには、過去 40 億年あまりの間に太陽がいかに進化し、その太陽からの太陽放射や太陽風の変動に伴って、大気の力学がどのように変化し、大気の上下結合や太陽風と上層大気の相互作用の結果、どの程度の大気が宇宙空間に流出し、進化してきたのかを理解することが重要です。ただ、こうした研究はまだ始まったばかりで、わかっていないことが沢山あります。ここでは、特に宇宙空間への大気の流出が惑星表層の劇的な気候変動(ハビタブル環境から寒冷乾燥した気候への変化)に重要な役割を果たした可能性のある火星に着目し、惑星をとりまく宇宙環境が惑星大気進化に与える影響に関する研究の現状をご紹介します。

3. 火星気候変動と宇宙空間への大気流出

これまでの探査から、火星は過去に劇的な気候変動を経験したらしいことがわかってきています。例えば、火星探査機 Mars Express (MEX)搭載の OMEGA 観測器による含水鉱物分布の観測からは、40 億年前には安定した水が長時間存在したと思われる痕跡などが報告されています。現在の火星は乾燥した気候と希薄な大気しか持たない惑星ですが、Mars Global Surveyor (MGS)探査機などの地形データも、数多くのバレーネットワーク、著しい浸食の痕を示す衝突クレーターなど、過去の気候が温暖湿潤で、液体の水が存在したことを示唆するさまざまな地質学的証拠を示しています。このため、現在では多くの科学者が、火星は過去に表層に海を持つような温暖湿潤な気候を経験し、その後の劇的な気候変動により、現在のような寒冷乾燥した気候に変化したと考えるようになりました。

このような気候変動を引き起こすには、少なくとも 1 気圧分以上の温室効果ガス(CO2 大気)が表層環境から取り除かれる必要がありますが、その行方と除去メカニズムはよくわかっていません。

この CO2 の行方には 2 つの可能性があります。すなわち、地下に貯蔵されるか、宇宙空間に流出したかのどちらかです。最近の火星探査結果からは、表層に大量の炭酸塩は見つからず、地下に貯蔵されているとは考えにくいため、図 1 で示した組成重量比の比較結果もあいまって、宇宙空間への大気流出の重要性が注目されています。このように大量の CO2 大気が宇宙空間へ流出する必要があるとの指摘がある一方で、三酸化炭素の総散逸量を推定する研究はこれまでにも多数行われてきたが、その推定値には 1 桁以上の不確定性があり、観測的検証が待たれているのが現状です。

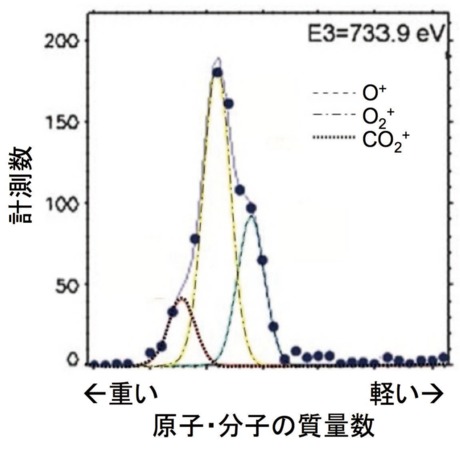

惑星表面に存在する水の量の変遷も火星気候変動の理解の鍵を握ると考えられています。大気散逸の速度によって暴走温室効果を起こす前に陸惑星になるか否かが左右されるとの指摘もあり、ハビタブルゾーンの持続時間と水の流出量の間には密接な関係があるからです。そのような中、火星探査機 MEX により、既存の大気流出機構からは予測されていなかった大量の二酸化炭素イオン(CO2+)の流出が観測されました。CO2+ などの重い分子イオンは、軽い原子イオンと比べて流出が困難と考えられてきましたが、その流出しにくい筈の CO2+ イオンが、流出イオンの約 10 % も占めるという報告(図 2)は、電離圏の下部から高効率で重いイオンを「引き上げて」宇宙空間へ流出させるという未解明の過程が存在することを意味しています。観測された大量の分子イオン散逸は、既存の大気散逸理論では説明できず、流出機構の理解が待たれています。また、これまでに Phobos-2 衛星が太陽活動極 大期に、MEX 衛星が太陽活動極小期に大気散逸を観測しましたが、両ミッションで観測された酸素イオンの散逸率には 2 桁近い差があり、この違いは、太陽変動が大気散逸に与える影響の大きさを示唆しています。このような観測から、惑星間空間に吹きすさぶ太陽風と、惑星上層の電離大気(電離圏)との相互作用による電離圏イオン流出が、新たな観測を説明しうる物理機構として着目されていますが、具体的な物理メカニズムはよくわかっていません。

図 2: MEX/ASPERA3 によって観測された火星からのイオン流出。流出率の比が 0+:02+:C02+=9:9:2 であることが報告された。

[Carlsson et al., Icarus, 2006]

4. 電離圏イオン流出を引き起こす物理機構

太陽からの物質放出である太陽風がどのように惑星上層大気と直接相互作用して宇宙空間に大気を流出させるのか、これまでの研究からいくつかの候補となる物理メカニズムが提案されています。火星のようにグローバルな固有磁場を持たない「非磁化」惑星からの大気流出機構は、太陽放射に駆動されるものと、太陽風に駆動されるものがあり ます。前者には、熱速度分布の高エネルギー成分が流出するジーンズ流出や、解離的再結合に代表される光化学反応による流出などが考えられてきました。一方で後者では、イオンピックアップ、スパッタリング、そして電離圏イオン流出などが代表的です。電離圏イオン流出は正確には物理機構ではなく流出の形態であり、太陽風の運動量が何らかのメカニズムによって惑星の電離大気に輸送され、脱出エネルギーを超える程度に加速されて流出される大気流出の総称です。

太陽風も電離圏もイオンと電子から成る荷電粒子の集合体(プラズマ)ですから、両者はたとえ構成粒子同士が衝突しなくても電磁場を介して相互作用し、運動量やエネルギー、物質を輸送することが可能です。プラズマの世界である宇宙空間では、電磁場の役割が重要になります。しかし、電磁場と太陽風、流出大気の同時観測は非常に限られており、どの物理メカニズムがどの程度、どのような太陽風条件下で重要になるのかは、よくわかっていません。日本初の火星探査機「のぞみ」はこの問題に挑む計画でしたが、残念ながら火星での観測には至らず、その後、このような状況を打開するため、NASA の火星探査計画 MAVEN が推進されました。MAVEN は 2014 年 9 月に火星に到着し、大気流出の物理メカニズムを同定するための観測を開始する予定です。

5. 今後の展望

国際的に太陽火星圏の研究が盛り上がりを見せる中、日本では MAVEN 計画への参画と並行して、惑星表層環境の進化の理解に重要な急激な太陽変動への火星圏の応答を解明する、次期火星探査計画「のぞみ後継機」の検討が進められています。火星は、風化作用が弱く、過去 40 億年程度の表層環境進化の歴史が残る惑星です。現在の探査機による観測から過去を推定するのは簡単なことではありません。一方で、太陽フレアや太陽表面爆発に伴う大量の太陽風の放出など、現在でも太陽は短時間での激しい変動を示しています。MAVEN やその後の火星探査機によって、物理メカニズムの観測的な同定や速く激しい太陽変動への各物理メカニズムの応答の理解が進むことで、我々は宇宙との相互作用が惑星大気進化に与えた影響を、観測的根拠に基づいて推論できるようになるでしょう。火星では、この推論の結果を、地質学的な表層環境進化の情報を踏まえて検証することで、観測に基づいて、非磁化惑星の大気進化とハビタブルゾーンの理解を大きく前進させることができると期待されています。

また、水星探査機 MESSENGER や BepiColombo、金星探査機「あかつき」等の惑星探査計画に触発され、現在、比較惑星学的な見地からの太陽惑星圏の研究が急速に発展しています。一方で、太陽系外に多数の惑星(系外惑星)が発見され、地球サイズに近い惑星も見つかりつつある現在、その表 層環境に関する感心が高まりつつあります。太陽系内の惑星について得られた知見は、太陽系外の惑星も含めて、地球型惑星が大気を保有する条件は何か、生命惑星成立の条件は何か、という根源的な問いに答えるための学問的な礎になるという側面も併せ持っているのです。