研究活動紹介

材鑑調査室では、所有するもののデータベースである木材標本を共同利用に供し、木材解剖学、樹種同定、人と木との関わりを調べる分離融合的な研究などの研究を推進しています。その一環として、樹種同定の講習会なども開催しています。

樹木採集会

材鑑調査室では、国内外から木材標本を集めて、研究に利用している。これらの標本は、他研究機関との標本交換や寄贈などによってもたらされることもあるが、最も多数を占めているのは大学の演習林や国有林などで採集されたものである。材鑑調査室では、他の研究機関と合同で、大学演習林や国有林などで樹木を伐採し、木材標本を集める樹木採集会を行って、これらの貴重な標本を集めている。

文化財調査

材鑑調査室が保有する標本の中でも特にユニークな素材が「古材標本」です。これらの古材標本は、文化財所有者や修理事務所の協力を得て、指定文化財の建造物の修理現場などに赴き、現場での修復作業で生じる取り換え古材を系統的に収集しています。収集された古材標本は、実験試料として木の文化と科学に寄与する研究テーマに供されています。

古材標本について、より詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

樹種識別+DNA解析

社寺建造物や仏像、神像などの文化財の補修には、同じ種類の木材を利用することが原則になります。そのため樹種の特定を行う事は、保存継承に役立つことはもちろん、創建時の時代背景や文化などを理解することにもつながっています。

材鑑調査室ではそのような背景から、社寺建築物や仏像の修復に際して使われている木材の樹種識別を行っています。[詳細]

樹種識別の手法としては、木材の断面を切り出して、光学顕微鏡で組織を確認する方法が一般的ですが、現在はX線CTなどを用いて貴重な文化財を傷つけることなく非破壊で行うことも可能になっています。[詳細]

生存圏シンポジウム一覧

材鑑調査室では、所有するもののデータベースである木材標本を共同利用に供し、木材解剖学、樹種同定、人と木との関わりを調べる分離融合的な研究などの研究を推進しています。これらの共同利用研究の成果の発表を目的として、「全国共同利用成果報告会」を隔年で開催しています。

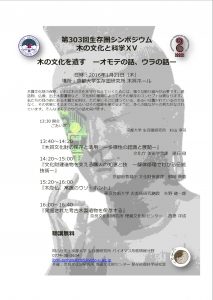

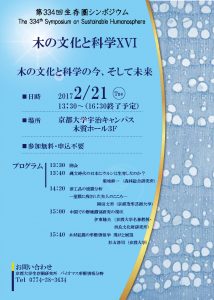

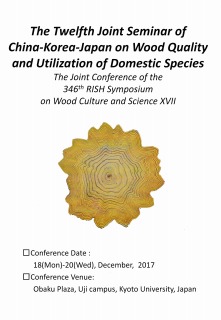

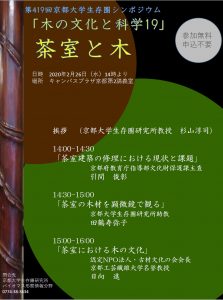

またこれまでに、「木の文化と科学」と題して、関連する研究成果を公開(過去、木の文化と科学を20回開催済)することで、海外から伝来した文化や宗教などの影響が強く残る日本の学際的研究分野の研究者にとって非常に有益となる情報を共有しています。

今までに実施された生存圏シンポジウムの詳細はこちらです。 下記の画像をクリックしますと、各シンポジウムの詳細をご覧いただけます。

生存圏データベース(材鑑調査室)全国共同利用成果報告会<全8回>

第420回生存圏シンポジウム

生存圏データベース(材鑑調査室)全国共同利用成果報告会

「モノのデータベースから電子データベースまで

さまざまな学術データの新しい共同利用に向けて」

木の文化と科学<全20回>

スタッフ紹介

反町 始 技術専門職員

E-mail:sorimachi*rish.kyoto-u.ac.jp *を@に変換。

専門:木材組織学