京都大学生存圏研究所 居住圏環境共生分野教授 今村祐嗣 研究トピックスへ戻る

スギ天然シボ

スギは老齢になれば年輪がしゅう曲し、樹幹表面にシワを現す性質があるが、若齢であっても年輪画しゅう曲し幹の表面に凸凹状の、いわゆる"シボ"をつくるものがある。これが天然シボである。この天然シボは、スギ以外にヒノキやケヤキなどにも発生し、以前から磨丸太にして床柱に利用されてきた。スギ天然シボ丸太を建築物に使用した例は古く、京都の大徳寺黄梅院の茶室「昨夢軒」の床柱のように約400年前にさかのぼることができる。

スギ天然シボは、年輪がへこむように落ち込み、幹の表面に溝状のしゅう曲が縦方向に形成される様相を呈するのが入シボ、逆に隆起したシボ模様を示すのが出シボと呼ばれる。入シボは立地条件など環境要的因子によって誘発されることが多く、出シボは先天的な遺伝形質として次代に伝わる特徴をもつとされる。

天然シボのスギは品種ごとに幹表面のシボ模様が異なり、チリメン状とかコブ状とかの独特の凸凹をもっている。天然シボの品種は、発見者や発見場所からそれぞれ独自の名称がつけられているが、幹表面にシボ模様によって大別すると、細かいチリメン状のシボをもつヒロガワラやウメダ、大きなコブ状のウチアイやヨシベ、両者の混ざったナカゲンやウンガイに分類される。

天然シボスギの組織の特徴−放射組織と品種

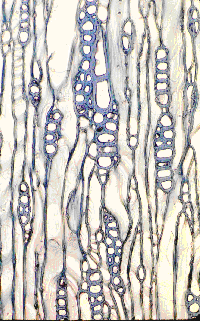

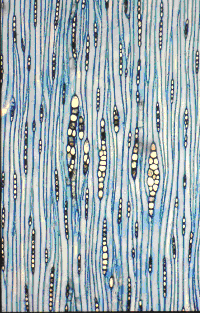

一般的の天然しぼのスギでは、放射組織の接線断面での形状が一般のスギに比べてより丸くかつ大きく、また、複列の放射組織あるいは不規則な形をしたものが観察された。もちろん、材中に占める放射組織の体積割合も増大している。これらの放射組織の特徴は、老齢木あるいは外的な傷害や病虫害を受けた材部に見られる特徴と共通している。

天然シボの組織構造における放射組織の特徴で興味深いのは、品種あるいは幹表面でのシボ模様にそれらの特徴が対応していることである。すなわち、複列あるいは多列の放射組織が不規則に集結して現れるタイプは幹表面に細かいチリメン状のシボをもつヒロがワラやウメダに、複列の放射組織が分散しているタイプは細かいシボとコブが混在しているナカゲンに、複列あるいは多列の細胞が部分的に集まって出現するタイプはナカゲンより発達したチリメンシボをもつクロにそれぞれ対応して観察される。

特筆すべきことは、これらの放射組織の特徴は品種固有であるとともに、幹表面において年輪がまだしゅう曲し始めていない段階でも観察されることである。すなわち若齢木の段階で将来のシボ形状を予測する因子として利用できるといえる。

シボ形成のメカニズム

通常の木部組織においては、幹の肥大生長に合わせて、形成層の紡錘形始原細胞が半径方向だけでなく適宜接線方向に分裂し、円周の拡大に対応するよう自己調節を行っている。すなわち、紡錘形始原細胞は偽横分裂によって接線方向に数を増やすが、樹木に備わっている自己調節機能がはたらいて半径方向の拡大に応じたバランスを保っている。こういった偽横分裂した紡錘形始原細胞が機能するかどうかは、放射組織始原細胞との接触頻度によって左右されているらしい。

天然シボ品種の場合、遺伝的指令によって放射組織始原細胞が過剰に誕生し、その結果、偽横分裂した紡錘形始原細胞が数多く誕生し、接線方向の細胞分裂が半径方向のそれとのバランス以上に機能して、シボが生じたのではないだろうか。

|

|

|

| ナカゲンの天シボ丸太 | ウメダの接線断面 | クロの接線断面 |

|

通常のスギ材の接線断面 |

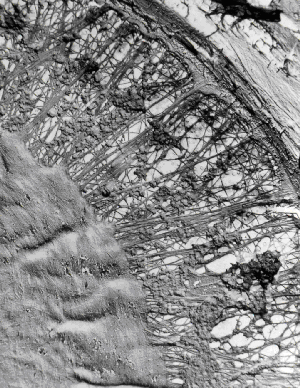

細胞が伸長生長していく過程でつくられる一次壁の形成が終わると、細胞の形は定まり続いて二次壁の堆積が始まる。一次壁の形成が終了した段階で将来ピットになる領域はすでに円形に仕切られており、しかも中央のトールスと周辺のマルゴの区分ができている。さらにマルゴには放射状に配列したミクロフィブリルの存在さえうかがうことができる。マルゴの部分は非セルロース様物質で密に充填されているが、これを化学的に除去してみると、完成されたメンブレンとまったく同等の仕組みをすでに認めることができる。

マルゴにおけるミクロフィブリル束の放射状配列については、本来網目状配列として形成されたものがトールスの移動によって引っ張られ、二次的に再配列したものではないかという考え方もあった。しかし、すでに分化段階で形態形成がなされていることが明らかになったことで、これは細胞の壁形成機能によってもたらされたものであることは明らかである。このことは、仮道管と放射組織とが交差する分野領域においても、仮道管側に放射状に伸びるミクロフィブリルが観察されることからも示されている。

水分移動の制御に機能的なトールスとマルゴの形が、細胞壁の形成段階のきわめて初期につくられているのは、樹木の細胞壁形成の不思議な一項であろう。

分化段階の間を通して非晶物質で充填されていたマルゴは、二次壁の最内層の形成が終了すると分解され、メンブレン構造ができあがる。この現象は、広葉樹の道管で分化期間中は充填されていた穿孔板が開孔するのと同様なオートリシスの一つと考えられる。

|

充填されたピットメンブレン |

|

開孔途上のピットメンブレン |

AEを利用したシロアリ発見器

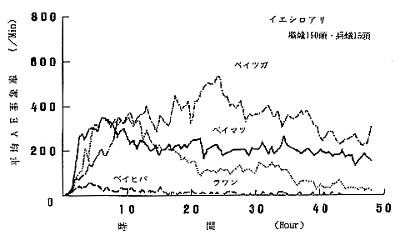

われわれは、アコースティック・エミッション(AE)を利用したシロアリ被害の非破壊的な検出方法に取り組んできた。AEは固体材料の微小な変形や破壊によって発生する超音波のことで、シロアリ職蟻が木材を齧ることによって発する超音波をモニタリングしようというわけである。このシロアリ聴診器は、圧電型センサ、ろ波、増幅、弁別、データ処理部から構成されているが、もしシロアリが木材を齧ればAE波が検出され、食害活動が激しいほど発生するAE事象数も増加してくる。実際の住宅や文化財建築物の蟻害診断を行う上で有力な診断武器になっている。

AEモニタリングでシロアリの行動生態を解き明かす

シロアリ発見器として開発したこの機器はリモートセンシングで測定できることから、木材加害昆虫の食餌活動の変動や環境条件の影響解析など、行動生態を明らかにする上にも役立っている。

ここに掲載した2枚の図のうち、最初の図はシロアリが異なる樹種を摂食した際に発生するAE事象数の変化を示している。もちろん事象数は摂食頻度に対応すると考えて良いので、これは好きな木、嫌いな木を与えられた際のシロアリの食餌行動を表している。好きなベイツガ材は最初からほぼ変化なく活発に摂食していることがうかがえるが、嫌いなベイヒバ材ではほとんど摂食活動が生じていないことがみてとれる。ラワン材も摂食はするもののあまり好ましい木材ではないらしく、当初は高い頻度でAEの発生がみられるものの、時間の経過ととともに発生頻度は低下してくる。

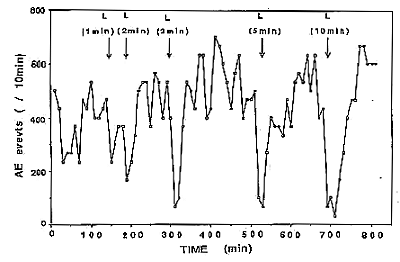

下の図はシロアリが暗い場所で摂食していた環境を瞬間的に明るくすることで、AEの発生がどう変化するかをモニタリングしたものである。シロアリの職蟻、兵蟻の目は退化した形態をしていて外表面からは痕跡器官として認められるが、実際は光に反応した行動をとる。この光に対する反応を確認してみようとしたのがこの実験である。周囲を明るくした時を矢印で示してある。その結果、確かにシロアリには明るい環境にすることによって一時的に摂食を停止し、停止時間は「明」の時間の長さに対応していた。

その他、温度環境による影響、摂食リズムの経時的な変化、等シロアリの行動生態のモニタリングを行っているが、まだまだ興味が尽きない研究内容である。

|

| 好きな木、嫌いな木によってAEの発生の仕方が異なる。 |

|

| 暗い場所で摂食していた環境を瞬間的に明るくすることで AEの発生が停止する。 |